《白鹿原》中最美女人田小娥,她结局凄惨因为什么?漂亮?放荡?

2025-10-05 22:59:27

55年被评为中将,他认为军衔太低:签字署名全带着中将,发泄不满

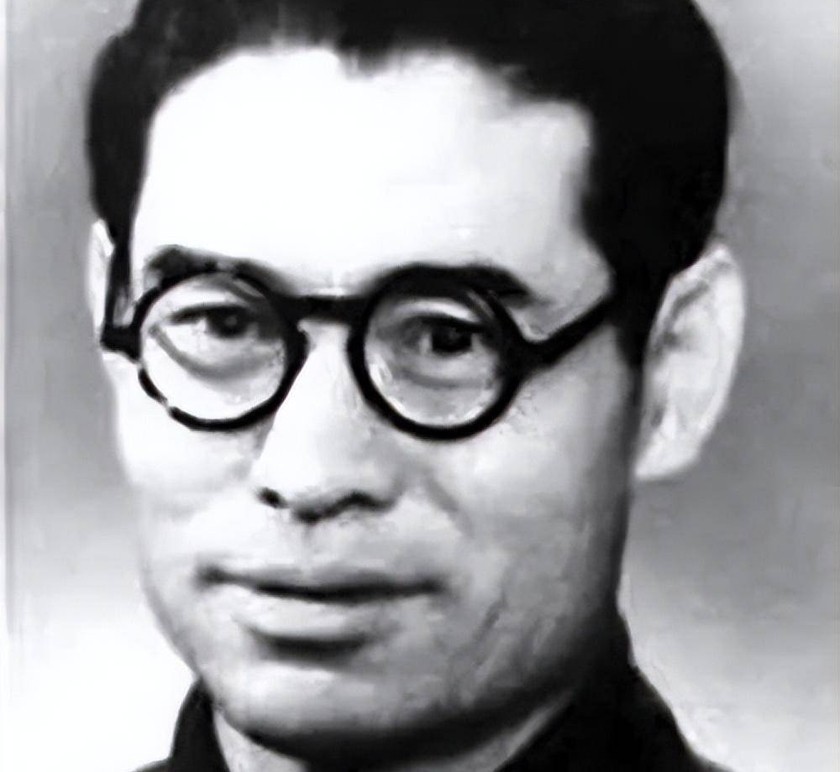

世人皆知1955年授衔时,许多将领都有过不满意见,可谁能想到,四野名将莫文骅竟以如此特别的方式表达不满:每次签名时都要在名字后面加上"中将"二字。这位出身富裕之家,却毅然投身革命的将军,究竟有着怎样的传奇经历?为何对中将军衔如此耿耿于怀?又为何在此后的岁月里,始终坚持这种特别的"签名方式"?让我们走近这位性格执拗的老将军,看看他背后不为人知的故事。

从商人之子到革命军人

在湖南衡阳,提起莫家的布庄,那可是远近闻名。1910年,莫文骅就出生在这样一个殷实的商人之家。他的父亲不仅经营着生意兴隆的布庄,家中还拥有十几亩良田。

在那个年代,能让孩子读书已是不易,更别说请私塾先生了。可莫文骅从小就在家中开蒙,七岁就开始背诵"之乎者也"。私塾先生常说:"这个孩子天资聪颖,将来必成大器!"

1924年的春天,年仅14岁的莫文骅考入了衡阳县立第一高等小学堂。在这里,他不仅遇到了改变一生的启蒙老师,还接触到了进步思想。那时的校园里,《新青年》等进步刊物悄然流传,莫文骅每每读得入神。

要说这位富家子弟为何会走上革命道路,1925年发生的一件事或许是个转折点。那年夏天,衡阳发生了一场大规模的工人罢工。莫文骅亲眼目睹了工人们遭受的非人待遇,这让他开始思考社会的不平等。

1926年,一个偶然的机会,莫文骅结识了地下党员张志远。在张志远的影响下,他开始系统接触马列主义著作。那时的莫文骅,白天在店里帮父亲照看生意,晚上却躲在油灯下偷偷研读进步书籍。

父亲得知儿子的"异常"后,曾语重心长地劝说:"家里的布庄不比别家,将来都是你的,何必去掺和那些事?"然而莫文骅却说了一句让父亲惊诧的话:"天下兴亡,匹夫有责!"

就这样,这位本该继承家业的富家子弟,毅然决定投身革命。1926年底的一个夜晚,莫文骅收拾简单行囊,只给父母留下一封信,便悄然离家。

来到广西后,莫文骅先是考入了黄埔军校南宁分校。在这里,他不仅学习军事理论,还暗中发展进步同学。那时的他,白天操练刺杀,晚上组织读书会,俨然成了校内地下党的骨干分子。

1930年春,经过组织严格考察,莫文骅正式加入中国共产党。从此,这位商人之子彻底与旧日生活告别,走上了一条崭新的革命道路。

那年冬天,组织派他到红七军工作。临行前,他将身上仅剩的几件绸缎衣服全都换成了粗布军装。用他的话说:"革命者就该与工农群众打成一片!"

在红七军,莫文骅一改过去的文弱书生形象。白天跟战士们一起训练,晚上负责部队的文化教育工作。因为文化水平高,他很快就被任命为政治处主任。

文韬武略显身手

1931年的一个雨夜,红七军驻地传来一阵急促的哨声。莫文骅正在油灯下写宣传材料,听到哨声立即带人冲出营房。原来是国民党军队趁夜偷袭,双方在泥泞的战壕中展开激烈交火。

这一战中,莫文骅身先士卒,左臂被子弹擦伤。等到天亮清点战果时,大家才发现他的衣服已经被血水浸透,可他仍坚持完成了战后的政工会议。

从这以后,莫文骅的名字在红军中渐渐传开。人们说:"咱们政委既能写文章,又能打仗,还真是个文武全才!"

1934年底,红军开始长征。在行军途中,莫文骅主动请缨加入红八军团宣传队。白天行军,晚上他就带着宣传队到老百姓家里讲革命道理。有一次,部队经过一个傈僳族村寄,莫文骅特意学了几句傈僳族方言,这一下可把当地百姓感动坏了。

到达陕北后,组织上准备成立一所新的红军学校。当时,懂文化的干部不多,莫文骅便被任命为政治部主任。在这个岗位上,他一干就是整整十年。

"要想带兵打仗,就得先把理论学透!"这是莫文骅常挂在嘴边的一句话。在陕北期间,他白天忙于学校工作,晚上就趴在煤油灯下啃《战争论》。后来,他还自学了英文,专门订阅英文军事期刊研究国外军事理论。

1945年末,组织调莫文骅到东北工作。当时的南满军区百废待兴,缺人手、缺装备。莫文骅临危受命,被任命为后勤部长。

要说这个后勤部长可不好当。东北天寒地冻,部队急需棉衣御寒。莫文骅带着人跑遍了几十个村子,终于从老乡家里收集到了一批棉花。可是,怎么把棉花加工成棉衣呢?

莫文骅想起了自己经商的家庭背景。他按照小时候在布庄学到的经验,组织起了一个"军需被服厂"。很快,一件件棉衣就从这个简陋的工厂里运出来了。

1947年初,南满军区面临国民党军队的围攻。在一次军区会议上,有人提出要撤离,莫文骅却拍案而起:"撤离容易,可咱们在老百姓心里扎下的根怎么办?"

为了坚持下去,莫文骅想尽办法筹措物资。他发动群众建立地下交通线,采取"蚂蚁搬家"的办法,从国统区运来了大量武器弹药。这些装备在后来的四保临江战役中发挥了重要作用。

在那些艰难的岁月里,莫文骅带领后勤部的同志们创造了一个奇迹:硝石缺了,就发动群众挖茅厕土提炼;布匹不够,就把缴获的降落伞改制成军装。正是这种巧妇能为无米之炊的智慧,为东北战场的胜利提供了重要保障。

授衔风波背后的隐情

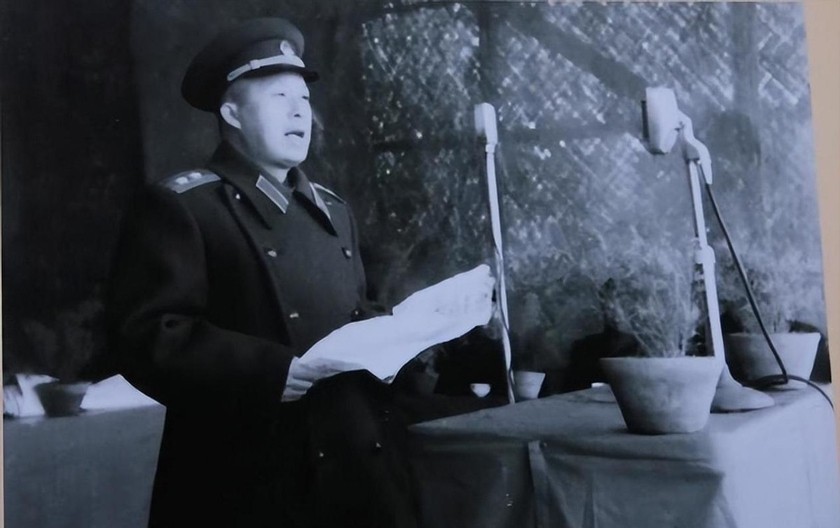

1955年9月,北京。人民大会堂内灯火通明,授衔仪式正在进行。当念到莫文骅的名字时,主持人宣布:"授予莫文骅同志中将军衔。"台下响起热烈的掌声,可坐在前排的莫文骅却面无表情。

这一幕被不少老同志记住了。当时在场的李老将军后来回忆说:"那天莫文骅同志接过军衔证书时,连个笑容都没有。"

要说这军衔的事,还得从1954年说起。那年,军队开始筹备军衔制度,莫文骅作为正兵团级干部,按照职务对应本该获得上将军衔。可就在这节骨眼上,一件事打乱了原有安排。

1954年春,广西剿匪形势严峻。莫文骅被派去负责剿匪工作,可进展却不尽如人意。一个叫"老虎山"的匪患区,整整打了三个月都没有拿下。上级多次派人催促,可就是不见成效。

有人说,莫文骅打仗太过谨慎,总想着不伤群众一草一木。也有人说,他过于相信政治争取,把主要精力都放在策反工作上。不管怎样,这场剿匪战的迟迟不决,最终导致他的职务被调整为副兵团级。

从此以后,莫文骅的每份公文、每封信件,甚至连给家里的私人信件,都要在名字后面加上"中将"二字。这一举动引起了不小的议论。

有一次,警卫员小王整理文件时发现这个情况,好奇地问:"首长,您为什么每次都要写'中将'啊?"莫文骅沉默了一会儿,只说了句:"这是我的军衔,写上有何不可?"

1956年春节,几位老战友来莫文骅家拜年。酒过三巡,有位老同志打趣道:"老莫啊,你这签名的习惯可真是独树一帜!"莫文骅却正色道:"我这是按规矩办事,军衔就是军衔,该写就得写。"

这种特别的"签名方式"一直持续了下去。就连1957年中央军委开会,莫文骅在签到表上也是一丝不苟地写下"莫文骅中将"。坐在旁边的同志忍不住笑道:"老莫这脾气,还是那么倔!"

最有意思的是档案室里还保存着一份莫文骅的自传。在这份1959年写的材料上,他居然也没忘在名字后面加上"中将"二字。档案管理员说这份自传可能是全军独一份带军衔的自传了。

不过,莫文骅对这个问题始终不愿多谈。每当有人问起,他总是转移话题,说起打仗的事。唯有一次,在一个私人场合,他对老战友说:"咱们打江山,不就是为了一个说理的地方么?"

不为人知的军中往事

1956年的一个夏日,毛主席在中南海召见莫文骅。这次谈话持续了整整两个小时,谈的却不是军事,而是文化。莫文骅精通文言文,还能读懂英文报纸,这一点让毛主席十分赞赏。

"你是咱们军队里少有的知识分子将领啊!"毛主席这样评价莫文骅。当天谈话结束后,毛主席特意让工作人员给莫文骅送去了一套英文版的《战争论》。

在军队建设问题上,莫文骅有自己独特的见解。1957年的一次军委会议上,他提出了"科技强军"的观点:"现代战争不光靠勇气,还得靠科学。咱们的将领,既要会打仗,更要懂技术。"

这个提议在当时引起不小的争议。有人说这是"重知识轻实践",可莫文骅却坚持己见。他拿出一份英文军事期刊,指着上面的照片说:"看看人家的新式武器,没有科学知识,怎么指挥现代战争?"

1958年,军委组织讨论《军队院校教育条例》。会上,莫文骅又提出了一个大胆的建议:在军校增设外语课程。他说:"要想了解世界军事发展,必须打开眼界。"

这个建议最终被采纳了。后来,不少军校学员受益于这项改革。有位老学员回忆说:"就是因为在军校学了英语,我们才能及时掌握国外军事技术的发展动态。"

在军中,莫文骅还有个特殊的"雅好":他喜欢搜集各国的军事著作。他的办公室里,摆满了中外军事书籍。每天晚上,他都要抽时间研究这些书籍,并做详细笔记。

1959年,军委决定组建装甲兵部队。这是一支全新的技术兵种,需要有文化、懂技术的指挥员。组织上想来想去,最后把目光投向了莫文骅。

"老莫啊,你是又懂技术又懂政治,这个担子非你莫属!"当时的总参谋长这样对莫文骅说。就这样,他成了装甲兵部队的第一任政委。

在装甲兵部队,莫文骅一改过去在其他岗位上的倔强性格。他带头学习坦克构造,研究装甲作战理论。有一次,为了解决坦克发动机的技术难题,他连续一周泡在试验场,硬是把问题解决了。

虽然军衔的事让他耿耿于怀,但莫文骅从未因此影响工作。在装甲兵部队,他培养了一大批技术骨干,为我军装甲兵的发展打下了坚实基础。他常说:"带兵打仗,最重要的是培养人才。"

1960年的一天,一位老战友来看望莫文骅,看到他桌上堆满了技术资料,不禁感叹:"老莫啊,你这么拼命学技术,比年轻人还上进!"莫文骅却说:"革命不分年龄,学习也一样。咱们军队要发展,每个人都得与时俱进啊!"

晚年岁月的坚持

1982年,已经72岁的莫文骅正式离休。离休仪式上,他还是按照老习惯,在告别信上签下"莫文骅中将"几个字。这一次,却没有人再说什么了。

离休后的莫文骅并没有闲着。他把自己关在书房里,开始写回忆录。从当年在衡阳的布庄,到后来在陕北的窑洞,再到东北的战场,几十年的革命生涯,他都一一记录下来。

1985年春节,几位老战友来看望莫文骅。大家发现他的书桌上摆着一台录音机,旁边还有厚厚一摞磁带。原来,他的手因年纪大了写不动了,就改用录音的方式来记录回忆。

"这些故事不能丢啊!"莫文骅对来访的战友说,"咱们这代人的经历,得让后人知道。"每天早上,他都会准时坐在录音机前,一讲就是几个小时。

1987年,莫文骅的第一本回忆录《战火中的追求》出版了。这本书里,他详细记录了自己从商人之子到革命军人的转变过程。书中有一个细节特别有意思:在作者署名处,他还是坚持写上了"中将"二字。

这本书出版后引起不小反响。许多年轻军官争相传阅,都说从中学到了不少东西。有位读者专门给莫文骅写信说:"您的经历太宝贵了,这是一笔珍贵的精神财富。"

即便在晚年,莫文骅对军队建设依然保持着浓厚兴趣。1990年,军队开始新一轮改革,莫文骅特意写了一份建议书,谈自己对军队现代化的看法。

"要建设现代化军队,首先要有现代化的思维。"这是他在建议书中反复强调的观点。为了写这份建议书,已经80岁的他还特意订阅了几份外文军事期刊,研究国外军队的发展趋势。

1995年,莫文骅已经85岁高龄,但每天还是雷打不动地看书学习。他的书房里多了一台电视机,专门用来收看军事新闻。有一次,他看到我军装甲部队列装新式坦克的报道,高兴得连连点头。

1998年,莫文骅完成了他最后一部回忆录《铁甲征程》。这本书主要记录了他在装甲兵部队的经历。值得一提的是,在这本书的扉页上,88岁的老人依然坚持写下"莫文骅中将"的署名。

2000年初,莫文骅身体状况开始明显下滑。但直到住院前,他还在关心着军队的发展。他让家人把报纸送到病房,每天都要看看军队的新闻。

临终前,他将一个旧皮箱交给儿子。箱子里装的是他这些年来写的日记和笔记。最上面那本日记的扉页上,赫然写着"莫文骅中将"几个字,字迹虽然颤抖,却依然工整。

2025-10-05 22:59:27

2025-10-05 22:57:11

2025-10-05 22:54:56

2025-10-05 22:52:40

2025-10-05 22:50:24

2025-10-05 22:48:08

2025-10-05 22:45:53

2025-10-05 22:43:37

2025-10-04 22:45:44

2025-10-04 22:43:28

2025-10-04 22:41:12

2025-10-04 22:38:56

2025-10-04 22:36:40

2025-10-04 22:34:25

2025-10-04 22:32:09

2025-10-04 22:29:53

2025-10-04 22:27:38

2025-10-04 22:25:22

2025-10-04 22:23:06

2025-10-04 22:20:50