大名鼎鼎的隋唐十八路反王,哪些是虚构人物,哪些是史有其人?

2025-11-04 02:41:32

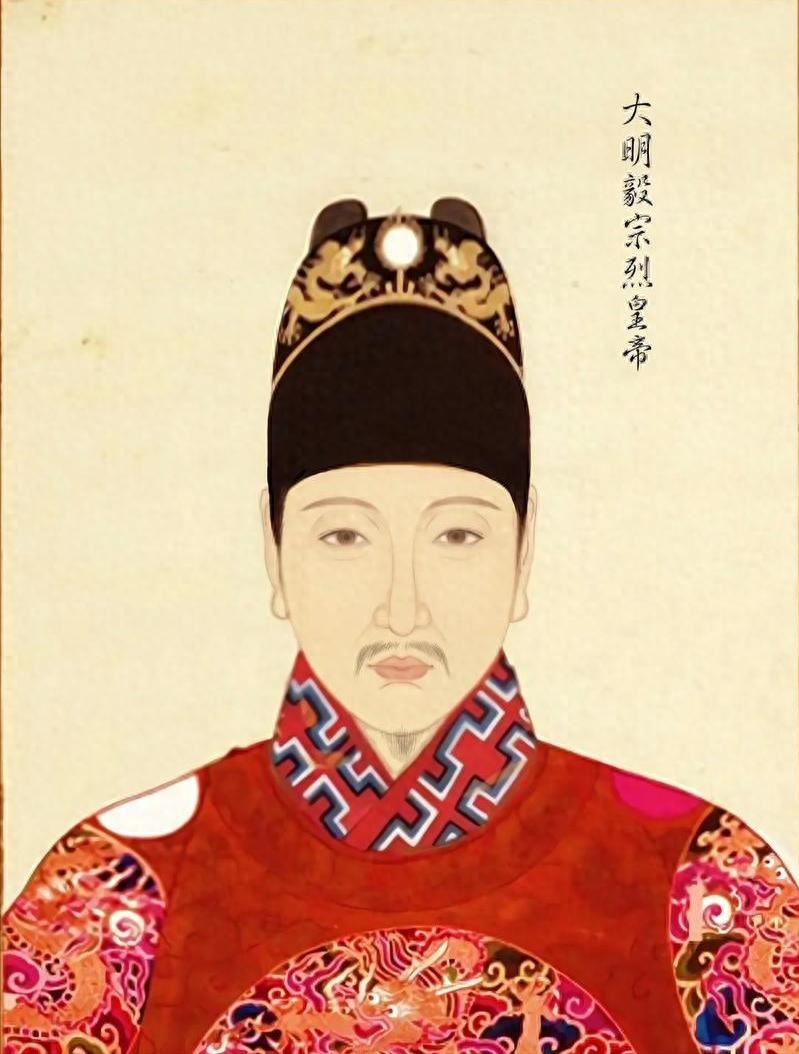

给大明续命200年的计划,毁于1627年那场风寒

传统史观多将崇祯帝(1627—1644在位)视为刚愎自用、急于求成的失败君主,然而台北故宫博物院近年披露的《崇祯新政密档》揭示了一个截然不同的叙事框架。

这批档案包括内阁密议记录、兵部改制方案及辽东军镇财政审计报告,证实崇祯登基之初曾秘密推行一套系统性改革计划。

其核心目标是通过财政集权、军事整饬与情报网络重构,挽救濒临崩溃的明帝国。

据《密档·天启七年十月内阁议政录》记载,崇祯在即位仅三个月时便提出“裁撤驿站非为节流,实欲织网”的战略构想。

所谓“织网”,即借驿站裁撤之名,将原有驿卒系统改造为直属皇帝的跨区域情报网络。

这一设计旨在突破官僚系统对信息的垄断,直接监控地方官吏与边镇将领。

档案中收录的《兵部改制十二条》进一步显示,计划中的“新驿”体系分为明暗两线:明线保留部分驿站维持通信,暗线则组建由锦衣卫指挥的密探机构,职能涵盖军情侦查、官员监察及赋税稽核。

天启末年的财政危机为崇祯改革提供了现实推力。 户部崇祯元年(1628)的《太仓银库稽核册》显示,帝国年财政收入不足300万两,而九边军费开支已高达520万两。

在此背景下,崇祯二年(1629)的驿站裁撤令被后世简化为“省六十万金”的财政紧缩政策,但《密档·崇祯二年五月御批》却揭示了更深层动机:“各省驿传糜费固需革除,然其脉络通达,可化而为朕耳目。”

这一制度转型面临双重阻力: 其一,驿站系统作为官僚集团的利益输送渠道,涉及各级官吏的灰色收入;其二,边镇将领担忧情报网络削弱其自治权。

《密档·宣大总督王象乾密奏》即警告:“蓟辽诸镇恐新驿窥其虚实,已暗结朝臣阻挠。”

为平衡各方,崇祯采取渐进策略:先裁撤西北驿站以测试反应,同时将晋陕驿卒精锐编入“皇侦司”。

据《陕西通志·驿传志》载,1629年陕西裁驿后,约1200名驿卒“不知所踪”,实为转入地下情报活动。

崇祯二年(1629)的袁崇焕处决案,传统解释多聚焦于“擅杀毛文龙”与“己巳之变”的军事责任,但《密档·辽东军费审计报告》揭开了更具颠覆性的真相。

该报告显示,袁崇焕在督师辽东期间,曾配合户部尚书毕自严推行“边镇财政透明化改革”,要求各军镇按月提交军饷支用明细。

此举直接触动了辽东将门的核心利益——据《密档·宁远总兵满桂呈兵部文》,天启年间辽东军镇通过虚报兵额、倒卖军械等手段,年均截留白银逾80万两。

袁崇焕的悲剧本质是财政集权与军事集团自治权的生死博弈。 当后金军突破蓟门时,以祖大寿为首的辽东将领故意延缓驰援,导致京畿告急。

这种“消极抵抗”迫使崇祯为稳定军心牺牲改革派。《密档·崇祯三年正月内阁会议纪要》记载,首辅韩爌曾直言:“诛崇焕可安辽东将士,然新政恐自此倾覆。”

袁崇焕被凌迟当日,毕自严辞官归隐,标志着财政改革派退出权力核心。

辽东军事集团对崇祯新政的反扑,成为帝国改造计划的关键转折点。

据《密档·崇祯四年辽东镇守太监高起潜密报》,祖大寿等将领在袁崇焕死后,通过伪造军情、截留密探等手段,系统性破坏皇侦司的情报网络。

《密档》收录的1630年《宁远军饷虚支案》显示,辽东军镇以“招募夜不收(侦察兵)”为名,向朝廷申请追加23万两军费,实际将其中18万两用于收买皇侦司人员并安插反间谍。

至崇祯五年(1632),皇侦司在辽东的据点已有七成被军阀控制,情报传递出现严重失真。

这种反制直接导致崇祯对边镇局势的误判。 1634年宣大防线危机期间,兵部根据皇侦司情报认为后金主力仍在辽东,实则皇太极已率军绕道蒙古。

《密档·崇祯七年兵部塘报纠谬录》证实,宣府总兵侯世禄早在战前三个月便预警蒙古各部异动,但相关奏章被皇侦司拦截并标记为“边将邀功虚报”。

当后金军突破长城时,崇祯紧急调集的京营竟携带大量火器图纸南下剿匪,暴露了情报系统的全面失灵。

崇祯新政的失败根源,在于未能调和集权改革与帝国政治结构的根本矛盾。

首先,皇权直接控制的“新驿”体系与传统官僚系统产生制度性冲突。据《密档·崇祯八年吏科都给事中弹劾疏》,六科官员集体抗议皇侦司越权监察,指责其“以密探代风宪,坏祖宗法度”。

这种冲突在1635年达到顶点——当皇侦司查出陕西布政使陆文献贪污赈灾银时,内阁却以“事涉封疆大吏,当由三法司会审”为由拒绝立即处置,致使罪证在拖延中被销毁。

其次,财政集权在技术层面遭遇致命障碍。 毕自严设计的“军饷直达士卒”方案,因缺乏现代银行体系而依赖现银运输。

《密档·崇祯九年山西解饷遇劫案》记载,一队向大同输送的20万两饷银,在蔚州遭“匪徒”截杀,事后调查发现劫匪铠甲竟印有宣府军器局编号。

更严重的是,1637年户部尝试推行“盐引折饷”时,发现盐商早已与边镇将领形成利益同盟,导致盐税改革彻底失败。

最后,军事系统的失控成为压垮帝国的最后一根稻草。 1641年松锦大战前夕,兵部尚书陈新甲秘密议和的企图曝光,表面源于言官弹劾,实为洪承畴等将领通过情报网反向施压。

《密档·崇祯十四年洪承畴密札》直言:“关宁军需挟九边自重,和议若成,岁省百万军费,诸镇将帅岂能自断财源?”

这种军事-财政复合型利益集团,最终使任何实质性改革都沦为权力博弈的牺牲品。

崇祯元年(1628)的华北寒潮,在气候史视角下成为帝国崩溃的催化剂。

根据《中国近五百年旱涝分布图集》重建数据,1627-1630年黄河流域冬季均温较常年低3.2℃,导致陕西连续四年绝收。

但《密档》揭示的深层危机在于:严寒不仅加剧流民问题,更破坏了新政的关键部署——原定于1629年春组建的“皇侦司陕甘分署”,因大雪封路延误至1630年夏,致使李自成等驿卒在被裁撤后已聚集武装。

这场气候灾难暴露了明帝国惊人的系统脆性。 崇祯试图通过情报网监控全国,却因小冰期导致的交通瘫痪,使改革措施在时空上严重脱节。

当1637年《新政密档》终止记录时,帝国的粮食储备仅剩天启年间的1/5,而皇侦司的运营成本已吞噬了裁驿省下资金的127%。

这种悖论昭示着,任何技术性改良都无法挽救结构性崩坏的政治机体。

崇祯新政的本质,是一场前现代集权国家向近代官僚制转型的失败尝试。

其裁驿建网、财政透明化、军事监察等举措,与同期欧洲绝对主义国家的改革存在惊人相似性。

然而,缺乏市民社会基础、货币化经济体系和技术官僚队伍,使得这些措施反而激化了旧体制的矛盾。

台北故宫档案的价值,不仅在于修正对崇祯帝的历史评价,更揭示了传统帝国转型的深层困境——当改革者试图绕过社会结构直接构建现代治理工具时,权力网络的自我吞噬将成为必然结局。

《崇祯新政密档》,台北故宫博物院藏,编号:ZZXZ-1627-1634《明熹宗实录》《明毅宗实录》,中央研究院历史语言研究所校勘本樊树志,《晚明史(修订版)》,复旦大学出版社,2003顾诚,《明末农民战争史》,中国社会科学出版社,1984《中国近五百年旱涝分布图集》,中央气象局气象科学研究院,1981万明,《明代白银货币化研究》,中国社会科学出版社,2011李伯重,《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》,三联书店,2017岩井茂树,《明代中国的礼制霸权》,京都大学学术出版会,2012

2025-11-04 02:41:32

2025-11-04 02:39:17

2025-11-04 02:37:01

2025-11-04 02:34:45

2025-11-04 02:32:30

2025-11-04 02:30:14

2025-11-04 02:27:58

2025-11-04 02:25:43

2025-11-04 02:23:27

2025-11-04 02:21:11

2025-11-04 02:18:55

2025-11-04 02:16:40

2025-11-04 02:14:24

2025-11-04 02:12:08

2025-11-04 02:09:52

2025-11-04 02:07:36

2025-11-04 02:05:20

2025-11-04 02:03:05

2025-11-02 17:53:42

2025-11-02 17:51:27