常宝华郭德纲师徒恩怨录:从力挺到指责,老郭沉默背后有何隐情?

2025-11-07 12:38:56

呼格吉勒图平反仅两天:已升迁的原专案组长被捕,被揭开更大猫腻

(本文内容均基于权威历史资料整理撰写,文末有文献引用来源)

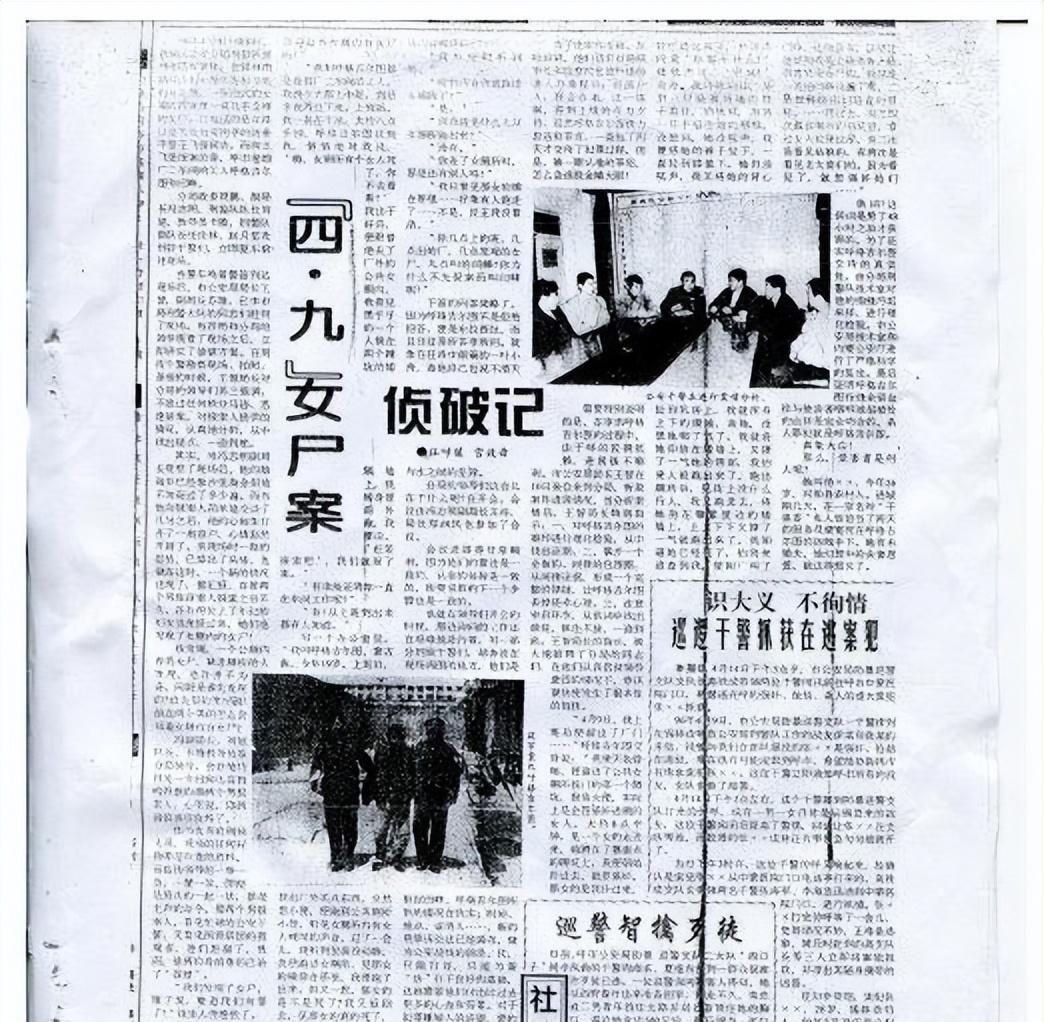

1996年4月的一个春夜,内蒙古呼和浩特发生了一起震惊全城的凶杀案。报案人呼格吉勒图因此被迅速定罪并执行死刑,但案件真相却埋藏了18年之久。

2014年,随着真凶落网,冤案终于昭雪。然而,这起案件背后,却牵扯出更大的黑幕。已升迁的原专案组长冯志明被捕,揭开了权力、腐败与冤案背后的种种猫腻。一个悲惨的冤案,一段不为人知的故事,即将揭开序幕.....

1996年4月9日,呼和浩特市一个平凡的春夜,却发生了一起震惊全城的凶杀案。19时45分,一名女子在锡林南路千里香饭店就餐后去上厕所,却再也没有回来。直到21时15分,她的尸体在厕所内被人发现,死因是被勒毙。

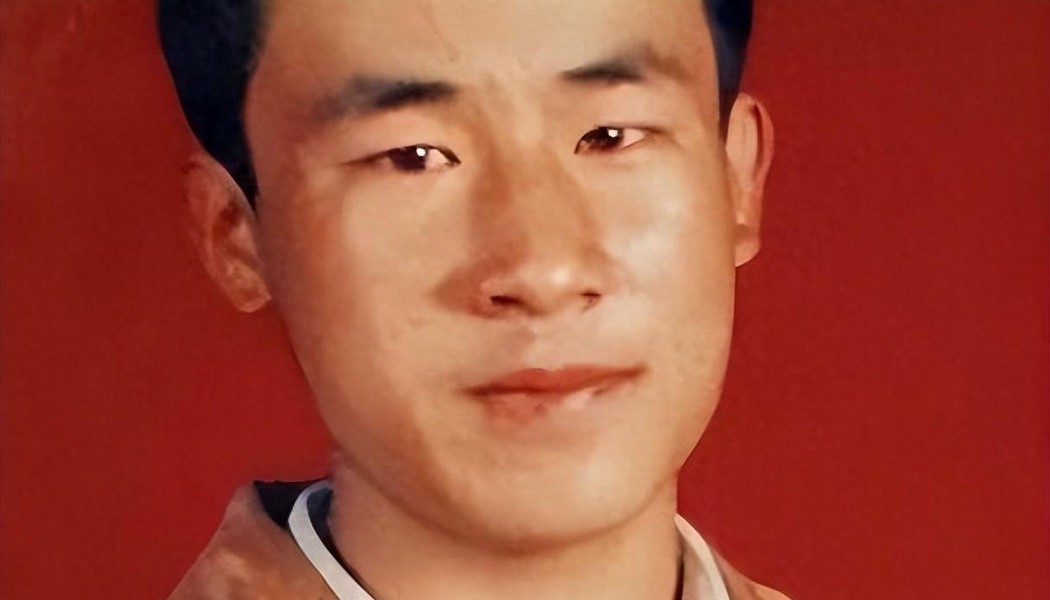

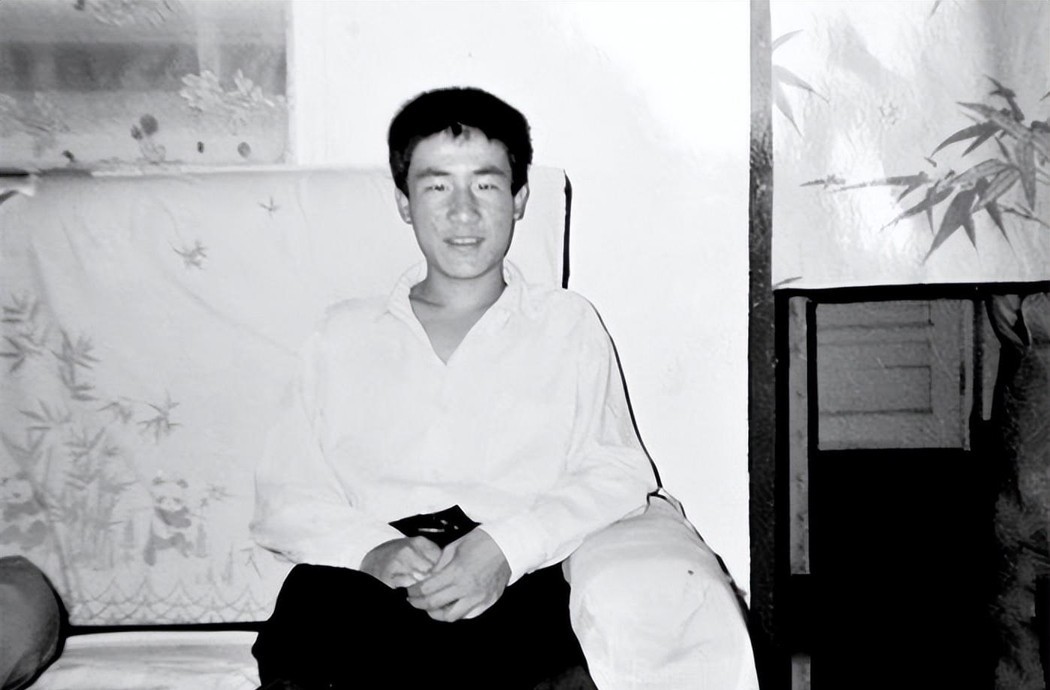

第一个发现尸体的,是一名路过此地的青年男子呼格吉勒图。他刚与同事吃过晚饭,路过第一毛纺织厂宿舍区的公厕时,突然听到里面传来女子的呼救声。出于谨慎,他先回到单位找到同事闫峰,两人一起返回现场查看。当他们走进女厕所时,眼前的景象让人震惊——一名女子衣衫不整地倒在血泊中,已经没有了生命迹象。

呼格吉勒图和闫峰赶紧跑到附近的治安岗报了案。警方很快赶到现场勘查,尸检结果显示,死者是被勒毙身亡。这样一起恶性命案的发生,令整个城市的人心惶惶。

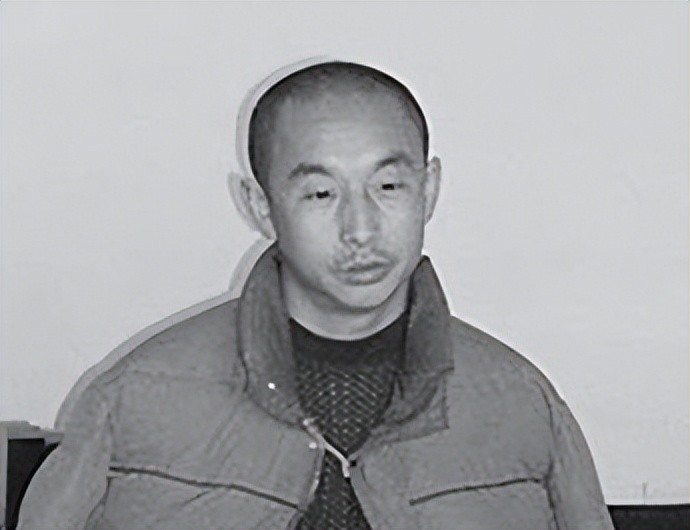

然而,让人想不到的是,案发仅两天后,报案人呼格吉勒图就被警方逮捕。市公安局新城分局副局长冯志明担任专案组组长,他在简单讯问呼格吉勒图几句后,就断定其有重大作案嫌疑。随后,呼格吉勒图被刑讯逼供,最终"认罪",承认自己在女厕意图猥亵,并在受害人反抗中将其掐死。

案件在极短的时间内被"侦破",呼格吉勒图被呼和浩特市人民检察院起诉,法院以故意杀人罪判处其死刑,仅用时两个月。1996年6月10日,年仅18岁的呼格吉勒图被执行枪决。

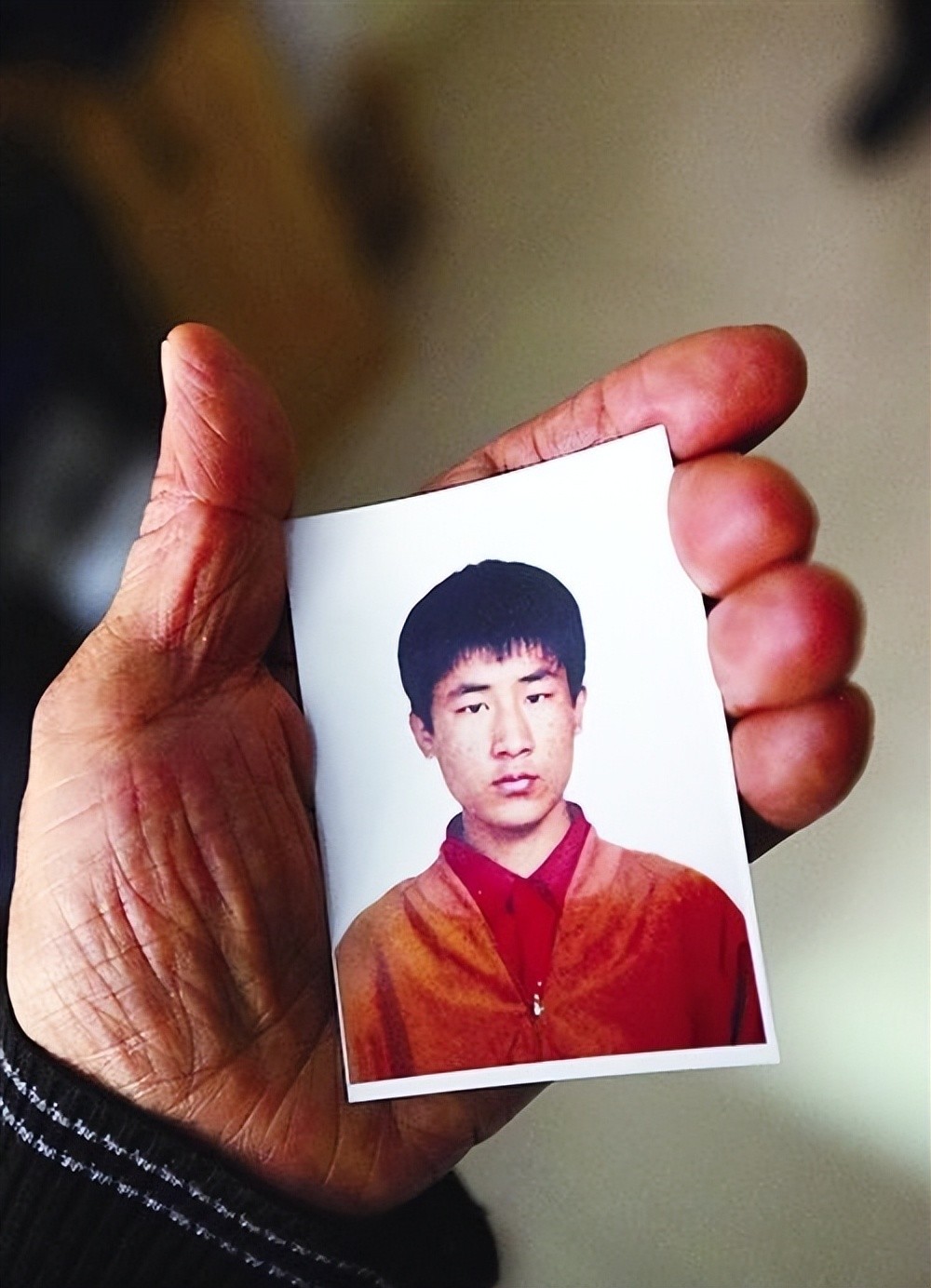

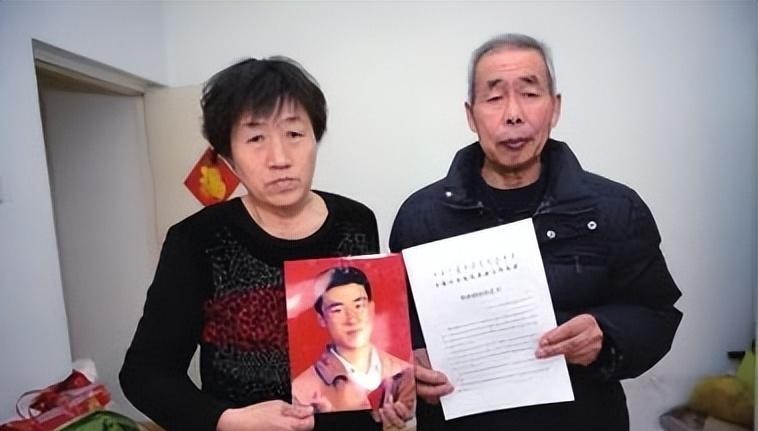

从发现尸体,到被判死刑,再到被处决,呼格吉勒图可谓遭遇人生大起大落。他的家人无法接受这个结果,坚信他是无辜的。呼格吉勒图的父亲四处奔走,请求法院重新调查此案,但遭到检察官拒绝。

案件虽然告破,但其中疑点重重。勘察现场的一些民警就表示,受害人身上并未发现明显外伤,最初并未采集到呼格吉勒图指甲内的"血迹"。而在此案中担任"关键证人"的闫峰,后来也承认曾遭到警方的殴打和刑讯逼供。但当时在冯志明的主导下,所有对呼格吉勒图的不利证据都被迅速"补齐",使这个案件快速定案。

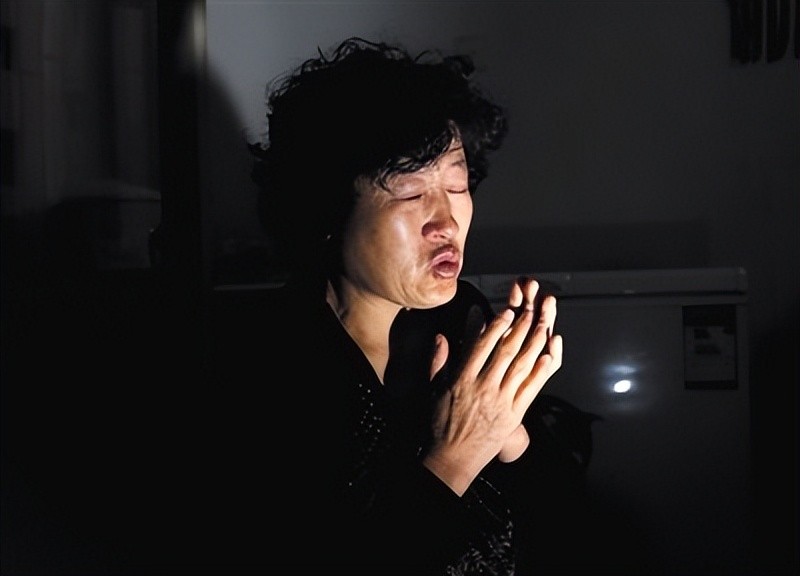

自从呼格吉勒图被处决后,他的家人始终没有放弃上访,坚持要求还他清白。然而,在冯志明主办的案件面前,这个家庭的呼声显得十分微弱。多年来,他们几乎走遍了所有能走的路,却屡屡碰壁。

直到2005年,内蒙古发生连环奸杀案,警方成功抓获了犯罪嫌疑人赵志红。出人意料的是,在对其审讯过程中,赵志红竟交代了1996年呼格案的作案细节。他声称,当年案发现场的情况,与呼格吉勒图被定罪的案情几乎一模一样,只是真正的凶手不是呼格而是他自己。

赵志红的供词,再次将沉寂多年的呼格案推上风口浪尖。呼格吉勒图的家人得知此事后,内心激动不已,他们再次发起申诉,要求重审此案。

2014年12月,随着呼格案再审宣判,内蒙古高院认为原审证据不足,改判呼格吉勒图无罪。至此,这个沉冤得雪,历时18年之久的冤案终于昭雪。内蒙古高院副院长还代表法院,向呼格吉勒图的家属当面致歉,并依法给予国家赔偿。

平反后的呼格案,不仅成为中国司法史上具有里程碑意义的一个案件,更引发全社会对冤案、刑讯逼供等司法不公现象的强烈谴责。人们呼吁严惩违法办案者,推动司法体制的改革,防止类似冤案再次发生。

然而,就在平反后的第二天,主办该案的原专案组长冯志明就被检方带走调查。外界议论纷纷,不明白冯志明为何会在此时被查。

随着调查的深入,冯志明身上的猫腻渐渐浮出水面。原来,他在1996年凭借迅速侦破呼格案一举成名,从而一路升迁,从一个普通的分局副局长,到后来跻身呼和浩特市公安局领导层。在位期间,他大肆敛财,利用职权为自己谋取私利。

冯志明在担任呼和浩特市公安局经济犯罪侦查支队支队长期间,伙同他人在办理经济犯罪案件过程中,索取或收受他人财物折合人民币300余万元。另外,他还存在巨额财产来源不明的问题。经查,冯志明个人及其家庭财产达3700余万元,与其收入明显不符。

随着案情的公布,人们这才意识到,冯志明之所以会在呼格案中表现得如此急功近利,草率定案,很可能就是为了捞取政治资本,借题发挥,从而谋求升迁。一个无辜的生命,就这样成为了他攀登权力金字塔的垫脚石。

此外,冯志明还涉嫌在其他多起案件中徇私枉法,严重违反司法程序,大搞"人治"和权力寻租。他利用手中的权力,为那些愿意给他好处的人开脱罪责,而对那些得罪过他的人则穷追不舍,使司法沦为他的私器。

2016年,冯志明因受贿罪、巨额财产来源不明罪,数罪并罚,被判处有期徒刑18年,并处没收个人全部财产。昔日的"破案英雄"、"升迁明星",就这样轰然倒下,人设彻底崩塌。

冯志明的倒台,给所有司法工作者敲响了警钟。任何一个试图以权谋私、以案谋利的人,最终都难逃法网。正如纪委在对冯志明的通报中所说:"任何人都没有法外特权,任何执法者都不能心存侥幸,法网恢恢疏而不漏,不是不报时候未到。"

刑讯逼供等非法取证手段,是导致冤案频发的重要原因之一。在呼格案中,呼格吉勒图之所以会"认罪",完全是在高压和酷刑之下妥协的结果。而冯志明为了尽快结案,对刑讯逼供等行为不仅听之任之,甚至是主动提倡。这种粗暴的办案方式,严重践踏了人权,也让司法公信力受到极大伤害。

其次,我国的司法体制还存在一些漏洞和缺陷,导致冤案难以得到及时纠正。呼格案历时18年才最终昭雪,其中一个重要原因就是,当事人的申诉权没有得到有效保障,司法机关对错案缺乏应有的警惕和纠错机制。在诉讼过程中,辩护律师的作用也得不到充分发挥,使得许多疑点无法得到及时澄清。

再次,一些执法者滥用手中权力,将司法作为捞取私利的工具,导致冤案屡禁不止。像冯志明这样以权谋私、知法犯法的"害群之马",若不及时清除,必将积重难返,后患无穷。只有建立健全的司法监督机制,加大违纪违法行为的惩处力度,才能保证司法廉洁高效。

最后,媒体和公众的监督,也是推动冤案昭雪,维护司法公平正义的重要力量。呼格案得以重审,与媒体和社会各界对此案的持续关注密不可分。一些媒体人通过深入调查,揭露案件中的诸多疑点,形成强大的舆论压力,倒逼有关部门重启调查。可以说,没有媒体和公众的参与,司法正义就难以真正实现。

呼格案的平反,给司法改革提供了新的动力。2013年,新修订的《刑事诉讼法》正式实施,明确规定了证据裁判原则,并将非法证据排除规则确立为法律规范。2014年,最高法、最高检、公安部等五部门联合发布《关于切实防范刑事冤案的指导意见》,从制度层面为防范冤案提供保障。

司法,关乎每一个公民的切身利益,也关乎国家长治久安的根本。呼格案这面警示录,时刻提醒着我们,任何苟且的妥协,都可能酿成无法弥补的过错。唯有坚持不懈地推进改革,努力实现"让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义",司法的天平才能真正挺直,社会的良知才能充分觉醒。这,是我们应该汲取的最深刻教训,也是案件带给我们的最宝贵启示。

参考文献:

凤凰新闻 呼格吉勒图案始末:被枪毙9年后另一男子供述杀人经过

2025-11-07 12:38:56

2025-11-07 12:36:40

2025-11-07 12:34:24

2025-11-07 12:32:08

2025-11-07 12:29:53

2025-11-07 12:27:36

2025-11-07 12:25:20

2025-11-07 12:23:03

2025-11-07 12:20:47

2025-11-07 12:18:31

2025-11-07 12:16:15

2025-11-07 12:13:59

2025-11-07 12:11:42

2025-11-07 12:09:26

2025-11-07 12:07:11

2025-11-07 12:04:55

2025-11-06 13:32:32

2025-11-06 13:30:16

2025-11-06 13:28:01

2025-11-06 13:25:45