李元霸师父是谁?为何他要告诫李元霸不能杀用镗之人?

2025-08-08 05:38:45

“黑暗时代”——解刨中世纪采邑制演变历程,发掘其实质意义

采邑制, 西欧封建土地所有制形式之一,是中世纪在西欧实施的一种土地占有制度。我们对采邑的通常理解是,以服兵役为条件从领主处获得的一份土地。其实,采邑包含内容广泛,有着长时期的演变过程。它所指代的对象除了土地外还有其他各种类型的实物财产,比如采邑可是一座桥梁、一个渡口、一段交通要道、一座矿山、一个市场等,也有货币、职权、教堂。另外,采邑授予的对象也不仅仅是士兵,还可以是社会其他成员。

布洛赫的《封建社会》中描述:

“你们看,上帝降怒了……城镇激无人烟,寺院或被夷为平地,或被付之一炬,土地荒宪,一切都荡然无存矣,到处是强者凌弱,人如海中之鱼疯狂地相互吞唾。”

“封建主义就产生于这个灾难深重的时代,并且在一定程度上就是这些灾难的产物。”

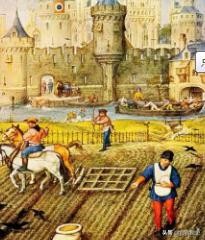

公元476年,西罗马帝国灭亡,欧洲迎来所谓的“黑暗时代”。这一时期的经济形态主要是以农业为主导的自然经济。农业是一切财富的来源,土地以及土地之上的收入是最有价值的财产。商品经济不发达,货币流通量很小。生产和消费的整个过程都围绕着土地运行,土地对这一时代的人供给了全部的生活要素。

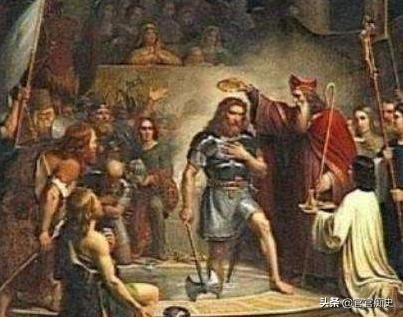

日耳曼人的入侵后,在帝国的废墟上建立一系列的“蛮族国家”,他们之间相互征伐,造成西欧社会长期的动荡不安,虽然法兰克王国逐步崛起,继承了西罗马帝国在高卢地区的“衣钵”,但由于日耳曼人的遗产诸子均分的习俗,使得法兰克王国经常陷入四分五裂的战争状态,西欧社会依旧很不太平。

然而,正是这种战争频仍,动荡不安的社会环境,加上中央权力的衰微,为私人依附关系的发展提供了肥沃的土壤。而又正是从这私人依附关系中逐步演化出的附庸制成为运转西欧封建社会发展的重要手段。这一切都为采邑制的产生创造了条件。

众所周知西欧中世纪被称为一个黑暗时代,但它却强调权利和义务的平衡。虽然这种平衡是很不对等的。封建贵族通常为了争取自己的权利,对抗国王的越界,通过封建法庭为自己争取权利,在这一过程中养成了如伯尔曼所说的“好讼”的习惯。这种“好讼”的现象出现是根源在于西欧封建土地所有制。在国王的控制力不强的情况下,领主和封臣的关系使封臣掌握了土地,而使领主与土地分开。

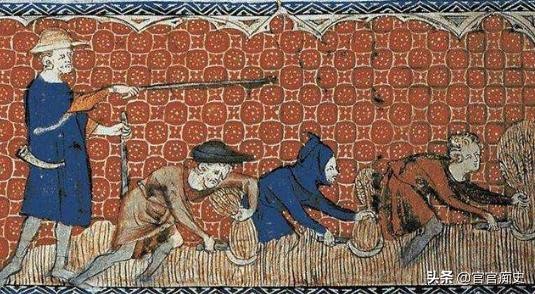

西欧中世纪的庄园里,农奴是“契约奴”,很多人一始是自由农民,但是为了某种安全和土地上的需要,通过一定的习俗法把自己的一些权利转给领主转而获得某种相对应的权利,其中转让,放弃显示了浓重的权利色彩。这种权利观念不是对等的,而且十分的微小,但是为后来后期农民和农奴很多人转化成了自由人提供了依据和惯例。

公元10世纪,西欧各国在采邑制基础上形成的保护与被保护关系基本固定,其中形成的许多权利和义务关系已经制度化,成为习惯法。1140年的僧侶格拉提安的《歧异教规之协调》便是其这种关系在法律文本上的体现。他提出了很重要的两点建议:

“一是君主要受到他们的法律的拘束并依据其法律而生活;二是它论证武力反抗的正义性,认为为执行法律、为自卫、为保护他人、为保护自己的财产、为保护他人的财产,如必要可以使用武力。”

同时这种变化不仅体现在领主和封臣之间,而且在大量乡村地区的庄园中也存在类似的情形。西欧商业经济发展,从劳役制到货币地租,货币关系深入农村,封建主和农民都卷入商品经济的旋祸,为了追求货币,一些封建主改劳役租为货币租,并让农奴赎买人身自由和封建义务。

这样,西欧的农奴制、领主制及庄园、制走向解体。领主失去了对农民的人身控制权,政治统治权与土地所有权分离,逐渐就成了单纯的土地所有者,即地主。他们或者自己经营土地,或者把土地出租。农业中资本主义关系开始发展了。农民通过赎买,获得自由,成为了自由人。 他们通过契约,租种封建主的土地,租期一般为6年、12年、20年、33年、99年,或三代,不等。因为长期租种土地,并持有合法文书,实际地位相当于自耕农。因为他们要缴纳货币地租,所以必须将产品在市场上销售。西欧的自然经济逐渐瓦解,商品经济获得发展。

中世纪的西欧社会中,如果说采邑制是国王和贵族之间的从属关系,那么庄园制则是社会下层的从属关系。汤普逊说,它是贵族与那些住在他们所有土地上的包括那些不自由的、农奴的和奴隶身份等,所有依附者之间的关系。

罗马帝国晚期社会中的村庄不仅仅是一种自然村落,在形成庇护制大地产 制时,这些村落里居住着为大地产主耕种土地的隶农和奴隶,他们都因与大地产主的依附 关系而被束缚在村庄里。他们除了耕种大地产主的土地外,还有一份养家糊口的保有地, 这与日耳曼马尔克共同体成员都享有一份份地极为类似。马尔克共同体中的每个成员都 以家庭为单位持有土地。所谓的持有土地不是对土地的私人占 有,而是作为一个乡村共同体成员的居留地。马克 · 布洛赫这样定义份地 :

“所谓份地,就是人 类小集体的农业经营体,很可能以家族为单位的”

他强调,“这种经营作为一个整体,是 自给自足的”。因为份地是家庭共同占有的,就不可避免地被赋予了共同的权利,每个子女都有权利平均地继承土地。这种平均继承土地的权利,强调的是对土地占有的共同权 利。可以这样说,份地最大的特点是其不可分割性。因此,在西欧中世纪的社会中,所有权 的基本单位不是个人,而是家庭住户,住户是西欧中世纪社会中最基本的社会元素。

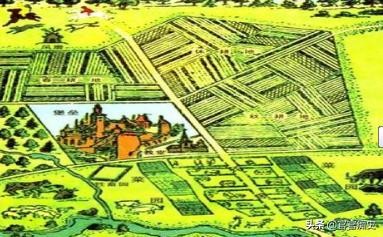

家庭住户以及份地在很大程度上受中世纪早期农业生产技术和生产力水平所限,并不 能实行单耕独作的生产方式。罗马帝国晚期,西欧很多地区在狭长的“长条地”或“长方形” 的地块上实行轮作制,甚至是强制性的轮作制。

大举迁入罗马人居住地的法兰克人,基本上延续了罗马的地块形式和生产方式,以马尔克共同体的习俗分配土地。这些长条地在马尔克共同体中经过多次的分封、继承而一再地被分割,这就使得土地因为归属不同的用益者而被再三分配,再三被分配的土地又相互交叉地分布在各地。

但是,在归属上是分散的且交叉的耕地,又因轮作的原因必须统一进行耕种,即:由集体按照习俗决定同时进行播种、收割。简单的生产工具,轮作的耕种方式以及收获方式,这些都对个体农耕者的生产方式有很大的约束,迫使农民成为一个依附性较强的社会群体,结成了农村的社团。这种住户式的共同体与长条型耕地的耕地形态,构成了庄园制的基础。

罗马帝国晚期的大地产制和隶农制被融合其中,通过马尔克共同体这种社会形式把罗马社会中的隶农、自由农民以及日耳曼人社会中的自由人、非自由人,都集合在农村的社团——庄园体制中。庄园具体地说它也是一个农民的经济单位,是不能轻易剥夺的农民的用益财产。它虽然不是给农民的,但却是农民经济的物质基础,是农民为领主纳租的计量单位。庄园制这种地产制度增强了用益权从所有权中的分离,土地的用益权增强了社会下层的人身依附性,人身的依附关系是采邑制不可缺少的社会因素。

西欧中世纪早期,自然经济的盛行和商业的落后决定了土地是最重要的财富。这一时期战争频仍,社会动荡,为私人依附关系的发展创造条件,而从这私人依附关系中又演化出附庸制。以农业主导的自然经济、社会动荡和附庸制这三方面构成了采邑制产生的历史条件。采邑制,这一西欧中世纪的基本政治制度,在中世纪西欧社会形成的巨大依附关系网是其中最重要的部分。它既是一项经济制度,又是一项政治制度,又与军事制度紧密联系。它和附庸制一起构成西欧封建制度的基本内涵。

2025-08-08 05:38:45

2025-08-08 05:36:29

2025-08-08 05:34:14

2025-08-08 05:31:58

2025-08-08 05:29:42

2025-08-07 04:13:10

2025-08-07 04:10:54

2025-08-07 04:08:38

2025-08-07 04:06:23

2025-08-07 04:04:07

2025-08-07 04:01:51

2025-08-07 03:59:35

2025-08-07 03:57:19

2025-08-07 03:55:04

2025-08-07 03:52:48

2025-08-07 03:50:32

2025-08-07 03:48:17

2025-08-07 03:46:01

2025-08-07 03:43:45

2025-08-07 03:41:30