伟大的罗马古典文明

2025-08-23 01:34:25

知青往事:遗留在东北的女儿,成了她心里永远的愧疚和自责

这是一段尘封的记忆,也是折磨了林海霞女士几十年的一件难以启齿的往事,因为这件事,林海霞女士自责内疚了几十年。为了能解开女儿的心结,林海霞女士忍痛揭开了这块旧伤疤。

图片来源网络

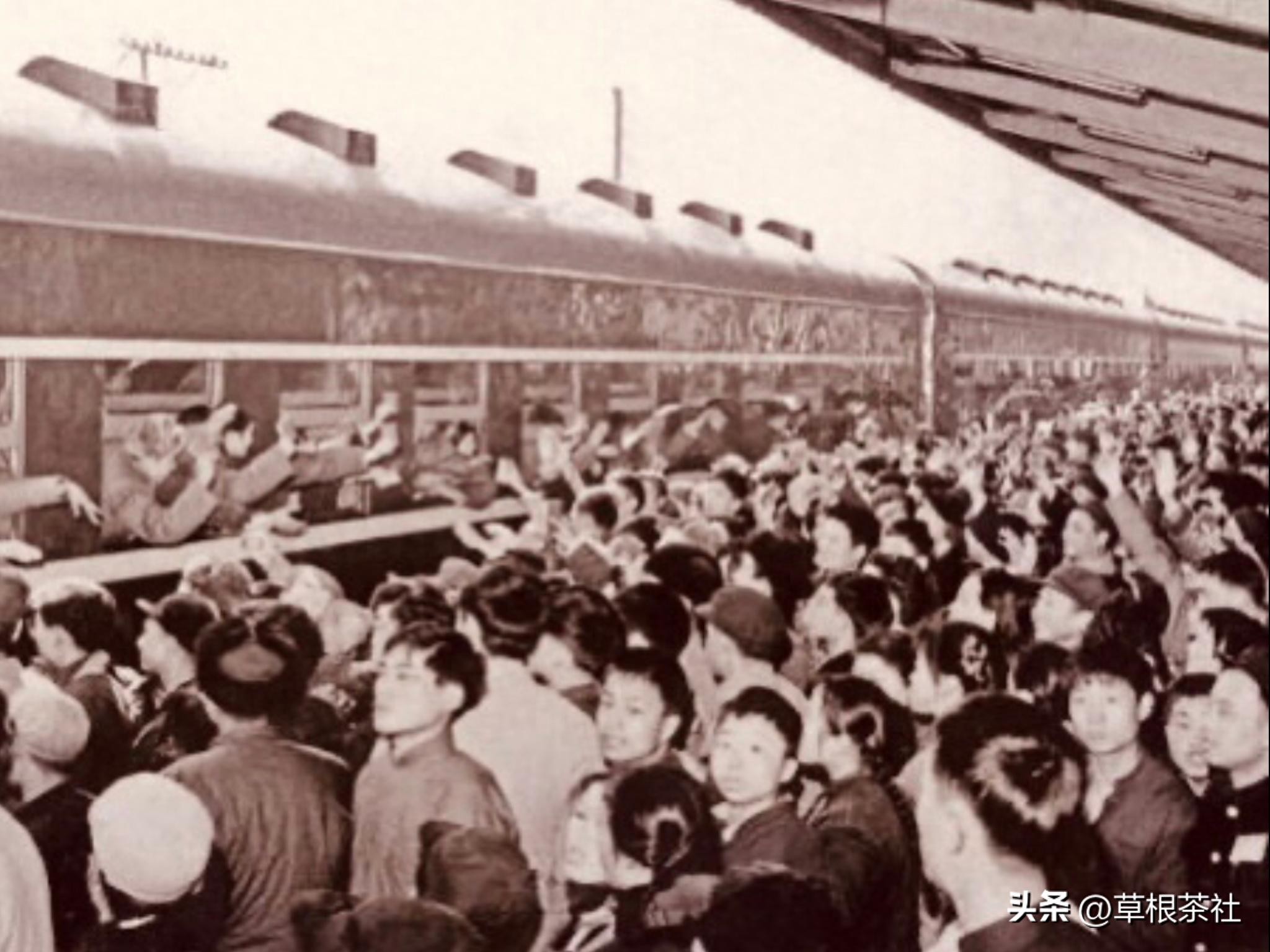

半个世纪前,也就是1969年那个寒冬的春季,十六岁的初中毕业生林海霞积极响应国家号召,和同学们一起来到了黑龙江省的同江县,他们十五名浙江知青被分派在先进六队插队落户,接受贫下中农再教育。

黑龙江的三月春暖料峭,乍暖还寒,处处可见还未融化的残雪,江面上还是厚厚的的冰冻,黑龙江的三月天气,比浙江的寒冬要冷很多。初来乍到的一帮浙江知青,真正体验到了东北的寒冷。三月杨柳绿的诗句,在东北就不切合实际了。

东北虽然寒冷,可林海霞他们插队落户的地方却是一个耕地富足、资源丰富的好地方。那里有大片的树林,那里有辽阔的江水,那里还有肥沃的土地,真的是山清水秀,风景优美。当地的乡亲们更是淳朴热情,大家对知青们的到来都表示热烈的欢迎。

到了五一节前后,乌苏里江的江水总算欢腾起来了,漂流的冰凌再也不见了踪影。那个时节,也到了一年一度的春耕备播的农忙时节。当时六队有几只渔船,也有一个渔业班,这个渔业班是为队里创收的,社员们每年的红利,基本要依靠渔业班。

当时知青们都觉得在江里捕鱼比干农活好,大家都要求去渔业班,林海霞她们几名女知青也提出了要去渔业班的要求。淳朴善良的李胜利老队长就笑着对大家说:“下水捕鱼看着轻松,实际上不轻松,一把水一把泥,风里雨里要吃苦头的。咱这一直以来都是男人捕鱼女人种地,既然你们女知青说男女平等,我就让你们女知青也体验一下捕鱼的滋味。”

就这样,林海霞和一名叫杨秀梅的女知青去了渔业班。第一天去捕鱼,林海霞和两名老社员乘坐了一条船,李队长特意交代那两位老社员,不要离江边太远,遇到内急啥的,能随时上岸。

那天的天气很好,可说是风平浪静,艳阳满天。第一次登上摇曳的渔船,林海霞还是有些紧张的。小船刚刚离开岸边,林海霞就喊了起来:“快靠岸,我要下船……”原来,林海霞晕船。连她自己也没想到,从小在钱塘江边长大的她,竟然晕船,竟然怕水。

杨秀梅虽然不晕船,但她也没跟着去江里捕鱼,船离开江边不远,她看林海霞上岸了,她也要求下船。从那之后,再也没有女知青要求过到渔业班打鱼。慢慢她们也知道了不让妇女去打鱼的原因,因为男女在一条船上作业,想方便一下都不方便。其实,李队长也没想让女知青去打鱼,就是让她们坐一坐船,体验一下也就算了。

春耕春播生产开始以后,林海霞也和社员们一样,往地里挑粪、拉粪,也学着牵牲口拉车,等春耕春播生产结束了,知青们都明显黑了瘦了,手上磨起的水泡也都变成了茧子。多亏了乡亲们都非常关爱林海霞他们,让他们干最轻松的农活,要不然,知青们很难适应这么繁重的春耕备播生产劳动。乡亲们这么照顾知青们,当时还有两名女知青累病了,城里长大的孩子,真应该好好锻炼一下。

经过了几个春耕秋收的劳动锻炼,知青们慢慢适应了繁重的生产劳动,也真正体验到了劳动人民的不容易,更是切切实实感受到了东北黑土地的丰厚馈赠。不说别的,就他们的吃住条件,真的比城里还舒服,苞米碴子大豆粥随便吃,豆油豆腐也是想吃就吃,特别是味道鲜美的鱼儿,更是让知青们大饱口福。生活搞上去了,知青们也就不那么想家了。

1972年年末,林海霞她们几名女知青结伴回浙江探亲过春节,乡亲们给她们送了很多土特产,就连东北的大豆高粱米,她们都带回了杭州。

回杭州那天,天气很冷,风很大,李队长派了队里的年轻社员王秋顺赶着雪爬犁,把四名女知青送到了车站。去车站的路上,王秋顺看林海霞冻得瑟瑟发抖,他就把自己的大棉袄脱下来披在了林海霞身上。

到了车站,王秋顺又帮着四名女知青把随身物品都送到候车室,他才接过林海霞递过来的大棉袄穿在身上。看着王秋顺冻得脸色发青,鼻尖上挂着鼻涕,林海霞心里有一种说不出的温暖和感动。就是因为那个小小的举动,林海霞突然对王秋顺产生了莫名其妙的好感。

那次从杭州探亲回来,也是王秋顺赶着队里的马车把四名女知青从车站接回的家。回到家,林海霞送给了王秋顺两盒高级香烟,还有杭州的精美糕点。

从那以后,王秋顺处处都关心照顾林海霞,他家有点什么好吃的,王秋顺都会偷偷摸摸送给林海霞吃。有一次林海霞无意中说道:“乌苏里江里最好吃的就是那种蚌(珍珠蚌)的肉,比南方的河蚌肉筋道有嚼头。”

说者无意,听者有心。就在那个深秋的中午,王秋顺跳到冰冷的江水里,沿着江岸,打捞了三十多个珍珠蚌。王秋顺和他母亲一起取出蚌肉,洗净切块,用红辣椒炖了半盆蚌肉。那天林海霞虽然没吃多少,可她真的被王秋顺的行为感动了,她深深爱上了这个比自己大两岁的东北小伙子。

1974年夏天,先进大队又得到了去县林业局工作的名额,大队书记问林海霞去不去当工人,林海霞说县里人生地不熟的,她不想离开先进大队。后来先进大队得到了一个去公社供销社工作的名额,林海霞犹豫了半天,她又放弃了招工的机会,杨秀梅到公社供销社当了售货员。后来看当工人确实比当农民要好很多,林海霞也有点后悔了。

1975年秋天,林海霞和王秋顺一起从地里往场院拉苞米,坐在马车上的林海霞不小心从车上摔了下来。当时虽然感觉摔得不厉害,可林海霞的腰疼难忍,不敢站立,更不敢行走。王秋顺二话没说,就把林海霞背回他家,让她躺在炕上,又叫来了村里的老中医杨先生。杨先生检查后说没啥大事,在炕上躺几天就好了。

图片来源网络

林海霞原本想让王秋顺把自己送回知青点,她不想躺在王秋顺家的炕头上养伤。王秋顺的母亲说知青们都要下地干活,没人照顾她。想想也是,自己去趟厕所都去不了,身边没有人照顾还真不行,林海霞就留在了王秋顺家,王秋顺的母亲来照顾林海霞的生活。因为那次属于生产事故,李队长狠狠批评了王秋顺一顿,并宣布,以后拉庄稼的马车或牛车上,一律不准坐人。

一个星期后,林海霞能下地走动了,腰也不那么疼了,看自己生活上能够自理了,林海霞就回到了知青点。因为当时已接近秋收的尾声,地里也没啥要紧的农活了,李队长就让林海霞在家歇着,说等好利索了再下地干活。

在王秋顺家养伤的那几天,王秋顺的母亲天天给林海霞做好吃的,一天好几个鸡蛋,还经常给她炖鱼吃,对于王秋顺母亲的关心和照顾,林海霞发自内心地感激和感动,她真想喊王秋顺的母亲一声妈妈。

两个月后,林海霞发现自己的身体有些不舒服,总爱呕吐,月经也一直没来。这下林海霞害怕了,她来到王秋顺家,把这个情况告诉了王秋顺的母亲。王秋顺的母亲领着林海霞去杨先生家看了一下,杨先生竟然说林海霞怀上了。听了杨先生的话,林海霞当时就吓哭了。

这下王秋顺的母亲可高兴了,她说事已至此,也只能奉子成婚了。当时林海霞也没了主意,她和要好的同学商量了一下,同学们都劝她去医院做人流,林海霞说她不想去医院,她害怕。

就这样,林海霞在同学们和父母的反对下,她自作主张嫁给了王秋顺。在同江县插队落户的浙江知青中,林海霞成了第一个嫁给当地农民的女知青。因为这事,林海霞心理上也承受了很大的压力。

要说王秋顺这个人吧,真的是很勤劳很善良,他的母亲也是一个淳朴善良的人,唯一的缺点就是王秋顺没有父亲,他家的生活条件属于中等偏下的水平。虽然家庭条件不是很好,可王秋顺母子俩一点都不让林海霞受委屈,家里有什么好吃的,都会让给林海霞吃,林海霞对这个家庭基本还是满意的。

第二年夏天,林海霞生下一个可爱的女儿,她给女儿起了一个好听的名字—王江欣。女儿诞生后,王秋顺就不让林海霞下地干活了,他说他是男人,能养得起老婆孩子。王秋顺的母亲天天下地干活挣工分,空闲时间还给队里织渔网,一天能挣三分工。

转眼就到了1979年春天,在先进大队插队落户的浙江知青还剩下林海霞一个人。看看招工的招工,回浙江的回浙江,林海霞心里充满了失落和惆怅,她非常想念自己的父母,非常想念自己的家乡。林海霞非常想回到杭州去,可她因为在农村和当地农民结婚了,暂时无法回城。

因为无尽的思念和惆怅,林海霞的精神出现了问题,她天天坐在院子里,遥望着浙江方向自言自语。看自己的老婆成了这个样子,王秋顺心里也很难受,他专程到县里咨询了相关部门,知青办的工作人员说要想回城,唯一的办法就是离婚。

为了自己心爱的人能够回城,王秋顺做通了他母亲的工作,他和林海霞办理了离婚手续,林海霞顺利回到了浙江。当时她的女儿刚四岁,林海霞很想把女儿带回老家,王秋顺的母亲哭着哀求林海霞:“求求你,你就给秋顺留个念想吧,你走了,他就得打光棍了……”

带着不舍和牵挂,带着对父母和家乡的思念,林海霞回到了杭州。经过一段时间的心理治疗和药物干预,林海霞的精神状态渐渐好转,身体也渐渐恢复。自己的身体虽然好了很多,可林海霞却时时牵挂着自己的女儿和丈夫,她的睡眠还是不好,身体还是很虚弱。

1981年夏天,林海霞被安置到环卫部门做了一名收费员,第一个月领到工资,林海霞就买了一身衣服和二斤糖块给女儿寄了回去。自己不能守在身边疼爱女儿,她只能用这种方式来抵消心中的亏欠。

后来,林海霞给王秋顺写信,希望能把女儿接到杭州生活,王秋顺说啥也不同意,他说他一定能把女儿培养成才,绝对不会让女儿再当农民。

两年后,林海霞和本单位的一个离异男士组建了家庭,那个男人有一个八岁的女儿,他的前妻也是知青,因为两个人的性格不合,最终选择了离婚。那个年代,离婚可是很不光彩的事情。

婚后的生活还算和谐,林海霞的丈夫是卡车司机,工资高,还有外快,他们生活上没有任何困难。一年后,林海霞生下了一个男孩,他丈夫很高兴,把家里的财政大权都交给了林海霞。有了幸福的家庭,有了可爱的儿子,林海霞也就渐渐淡忘了王秋顺父女俩。

1995年夏天,林海霞的女儿王江欣考上了佳木斯大学,时隔十五年,林海霞又回到她曾经插队落户生活了十年的第二故乡。看着白发苍苍的婆婆,看着略显苍老和憔悴的王秋顺,再看看和自己形同陌路的女儿,林海霞心里五味杂陈,心如刀割。她原本想送女儿去佳木斯上大学,女儿却非常排斥她,林海霞在同江待了两天,就抹着眼泪回到了浙江。

女儿结婚的时候,林海霞也赶到了佳木斯,可婚礼当天,女儿说啥也不让林海霞出现在婚礼现场,林海霞为了不让女儿难受,她把给女儿和女婿准备好的见面礼塞给王秋顺,一个人返回了杭州。

当前,王秋顺和女儿女婿都在佳木斯生活,林海霞虽然和女儿也有联系方式,可每次打电话或视频聊天,王江欣都表现得很冷淡,三言两语就挂断电话,从来没喊过她一声妈妈。为此,林海霞心里很难受,她多么希望自己的女儿能喊她一声妈妈。

林海霞女士含泪讲述了自己的插队往事和情感生活经历,她甘愿揭开这个旧伤疤,就是想让自己的女儿了解一下当时的真实情况,她不奢望得到女儿的原谅,只希望女儿不再怨恨她,能喊她一声妈妈,哪怕一声也行。

影视剧照,图片来源网络

今天我把这段文字发布在自媒体上,希望林海霞女士的女儿能看到这段文字,也能了解一下当时的情况,你要知道,妈妈永远都是爱你的,希望你不要怨恨妈妈,你妈妈多么希望你能喊她一声妈。

遗留在东北的女儿,成了林海霞女士内心永远的愧疚和自责,她说她也觉得对不住自己的女儿,可事已至此,自己怎样做才能得到女儿的理解呀?只要女儿能提出要求,林海霞女士说她一定尽力满足女儿,绝不会让女儿失望的。

(为了保护当事人隐私,大队地名用了化名,请不要对号入座)

作者:草根作家

2025-08-23 01:34:25

2025-08-23 01:32:10

2025-08-23 01:29:54

2025-08-23 01:27:38

2025-08-23 01:25:22

2025-08-23 01:23:07

2025-08-23 01:20:51

2025-08-23 01:18:35

2025-08-23 01:16:20

2025-08-23 01:14:04

2025-08-23 01:11:48

2025-08-23 01:09:32

2025-08-23 01:07:16

2025-08-23 01:05:01

2025-08-23 01:02:45

2025-08-22 03:22:27

2025-08-22 03:20:11

2025-08-22 03:17:56

2025-08-22 03:15:40

2025-08-22 03:13:24