相逢30年终须一别 实拍体验老款桑塔纳

2025-08-09 06:52:08

北约与华约:冷战对峙下的世界格局及其对中国的影响

20世纪中叶,随着二战的硝烟逐渐散去,世界并未迎来持久的和平,而是陷入了一场以意识形态对立为核心的“冷战”旋涡。1949年,以美国为首的资本主义国家建立北大西洋公约组织(NATO),这一举措犹如在国际政治版图上投下了一颗重磅炸弹,彻底打破了战后初期国际关系的微妙平衡,为世界局势的演变埋下了深刻的伏笔。

美国在二战后凭借其强大的经济、军事和科技实力,一跃成为世界头号强国。其国内的政治精英们怀揣着全球霸权的野心,企图通过北约这一军事联盟来遏制苏联在欧洲的影响力扩张。北约的建立,不仅仅是军事力量的简单聚合,更是资本主义意识形态的对外宣誓。其成员国遵循集体防御原则,即一方受到攻击将被视为全体受到攻击,这使得欧洲的资本主义国家在美国的庇护下紧密团结,形成了一道看似坚不可摧的防线,共同抵御来自苏联阵营的所谓“威胁”。

面对北约的步步紧逼,苏联自然不会示弱。1955年,以苏联为首的社会主义国家果断建立了华沙条约组织(WTO)。华约的诞生绝非偶然,它是苏联为维护自身及其东欧卫星国的安全与利益,在国际政治舞台上与北约正面抗衡的关键举措。苏联通过华约将东欧各国的军事力量进行整合,构建起一个庞大而有力的军事集团,以此来制衡北约在欧洲的势力蔓延,从而在欧洲大陆上形成了泾渭分明的两大阵营对峙局面。这种对峙局面犹如一张无形的大网,全面渗透到经济、文化、意识形态等各个领域,深刻地塑造了当时乃至后续数十年的世界格局。

在经济领域,资本主义阵营借助马歇尔计划向欧洲国家提供了大规模的经济援助。这一计划在促进西欧经济迅速复兴与繁荣的同时,也巧妙地加强了美国对西欧经济的深度控制,使得西欧国家在经济上对美国产生了高度的依赖,进一步巩固了美国在资本主义阵营中的领导地位。而社会主义阵营则针锋相对地成立了经济互助委员会,旨在推动苏联与东欧国家之间的紧密经济合作与互助,构建起相对独立且内部循环的经济体系,以此抵御资本主义阵营的经济渗透与封锁。

在文化方面,双方展开了激烈的“思想战争”。通过各种媒体渠道、文化交流活动以及教育体系,不遗余力地宣扬各自的价值观、生活方式和政治理念,试图在全球范围内争夺人心向背,吸引更多的国家和民众认同并追随自己的阵营。这种文化上的对立与竞争,使得世界文化领域也被深深打上了冷战的烙印,不同国家和地区的文化交流与发展受到了严重的阻碍和扭曲。

在这一时期,诸多重大事件成为了冷战格局发展的关键节点,对世界历史的走向产生了深远影响。例如,1961年的柏林危机,美苏两国围绕着柏林的归属问题展开了一场惊心动魄的角逐。苏联修筑柏林墙,将柏林一分为二,这一标志性的行动进一步加剧了东西方之间的紧张局势,柏林墙也成为了冷战对峙最为鲜明的象征之一,时刻提醒着世人冷战的残酷现实。又如,1962年的古巴导弹危机,美苏两国在加勒比海地区一度濒临核战争的边缘,全世界都笼罩在核毁灭的巨大恐惧之下。这场危机堪称冷战时期最严重的一次直接对抗,让全世界深刻认识到核战争的灾难性后果,也促使美苏两国在后续的冷战岁月里更加谨慎地处理彼此之间的关系,避免再次陷入核冲突的深渊。

北约与华约的对峙,使冷战格局正式形成并达到高潮,这一特殊的历史时期对远在亚洲的中国也产生了广泛而深刻的影响,涵盖了国际政治、经济、军事安全等多个重要方面。

在国际政治舞台上,冷战格局下的世界分裂为两大阵营,中国的国际处境变得异常复杂和微妙。新中国成立伊始,便面临着来自西方资本主义阵营的全面孤立和封锁。美国等西方国家出于意识形态的偏见和地缘政治的考量,拒不承认新中国政权的合法性,在联合国等重要国际组织中不择手段地排斥中国,妄图将新中国彻底边缘化,使其在国际政治事务中的发声和参与机会被严重剥夺,外交空间被极度压缩。

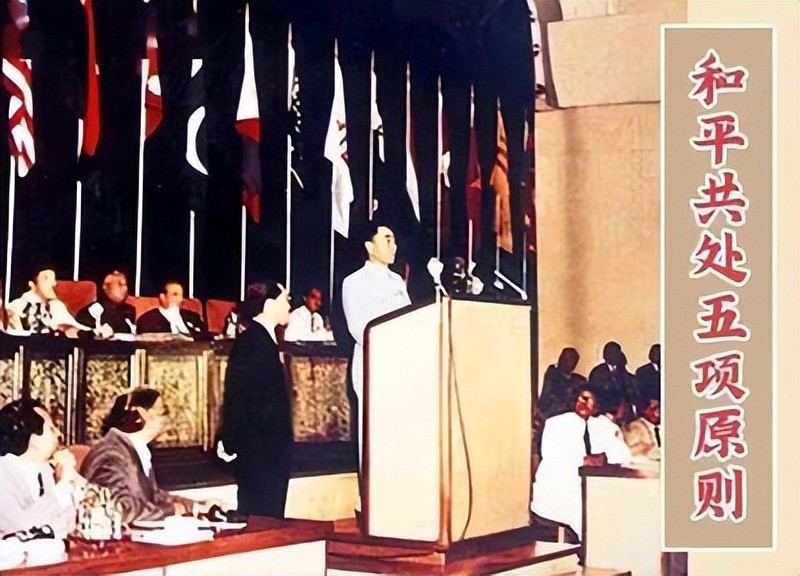

然而,这种艰难的局势反而促使中国更加坚定地奉行独立自主的和平外交政策,积极主动地寻求与其他新兴独立国家的友好合作与交流,全力以赴地拓展外交空间。在此背景下,中国创造性地提出了和平共处五项原则,这一具有开创性和前瞻性的外交理念为中国与不同意识形态国家建立平等、友好的外交关系奠定了坚实的基础。中国凭借这一理念,在一定程度上成功突破了冷战格局下两大阵营对立的禁锢,极大地提升了自身在国际上的道义影响力和声誉,为后来中国恢复在联合国的合法席位等一系列重大外交突破创造了极为有利的条件,也为世界和平共处与国际关系的民主化发展作出了独特而重要的贡献。

从经济角度来看,冷战初期,西方资本主义国家在美国的主导下,对中国实施了严密的经济封锁。这一封锁举措无情地切断了中国与西方世界的贸易往来和技术交流渠道,使得中国在经济建设过程中面临着诸多难以想象的困难。许多国内急需的物资和先进技术无法从西方获取,严重制约了中国经济的快速发展和现代化进程。

但困境往往孕育着转机,面对外部的经济封锁,中国毅然决然地走上了独立自主、自力更生发展经济的艰辛道路。中国政府和人民齐心协力,大力发展国内工业和农业生产,通过实施一系列有效的经济政策和发展战略,逐步建立起了相对完整的国民经济体系。在这一过程中,中国与苏联等社会主义国家的经济合作在特定时期内发挥了重要作用。苏联向中国提供了一定规模的资金、技术和人才支持,助力中国建设了一批具有关键意义的工业项目,如“一五”计划中的156项重点工程。这些项目犹如星星之火,为中国的工业化进程点燃了希望之光,初步奠定了中国工业发展的基础。

然而,后来中苏关系由于多种复杂因素出现破裂,中国经济发展再度面临严峻的挑战和艰难的调整。但这也进一步激发了中国探索适合自身国情的经济发展道路的坚定决心和无穷动力。中国在农业、工业等领域积极开展一系列大胆而富有成效的改革和创新举措,不断提高经济的自主发展能力和抗风险能力,逐步探索出了一条具有中国特色的社会主义经济发展道路,为中国经济的长期稳定增长和繁荣奠定了坚实的基础。

在军事安全方面,冷战背景下的美苏军事对峙和激烈的军备竞赛使得全球军事紧张局势急剧升级,核战争的阴霾时刻笼罩着世界。尽管中国始终坚定地奉行防御性的国防政策,但在这一特殊的国际环境下,也不可避免地面临着来自外部的沉重军事压力。美国在中国周边地区蓄意建立军事基地,大量部署军事力量,频繁在中国周边海域和空域进行军事侦察和挑衅活动,对中国的国家安全构成了直接而严重的威胁。例如,在朝鲜半岛爆发的战争以及美国在台湾海峡的军事干涉行为,引发了抗美援朝战争、台海危机等一系列军事冲突和紧张局势,严重破坏了中国的周边安全环境,给中国的国家安全和人民的生命财产带来了巨大的潜在风险。

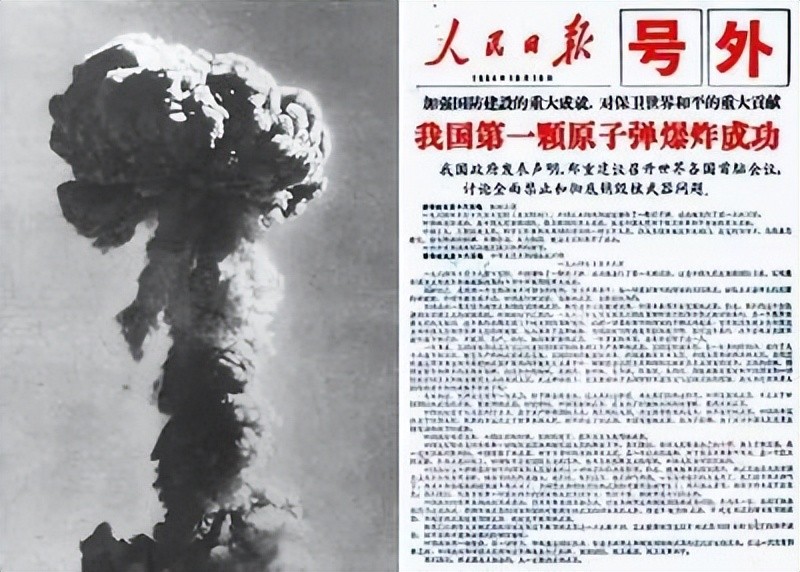

为了切实维护国家的主权和安全,中国不得不大力加强自身军事建设,坚定不移地发展国防工业,持续提升军事科技水平。在中国科研人员和广大军民的不懈努力下,中国成功研制出了“两弹一星”等具有重大战略威慑力的武器装备,一举打破了超级大国的核垄断和核讹诈,极大地增强了中国在国际军事舞台上的话语权和战略地位,为国家的和平稳定发展构筑起了一道坚不可摧的军事屏障,有力地捍卫了国家的主权和尊严,确保了中国能够在复杂多变的国际环境中稳步前行,独立自主地发展壮大。

北约与华约的对峙所形成的冷战格局对中国的影响是全方位、深层次且错综复杂的。它既给中国带来了重重困难和严峻挑战,也促使中国在困境中顽强探索、砥砺前行,不断发展和成长。这一历史时期为中国后来的崛起和在国际舞台上发挥日益重要的作用奠定了坚实而厚重的基础,同时也让中国更加深刻地认识到和平稳定的国际环境对于国家发展的极端重要性,从而更加坚定了中国维护世界和平、推动构建人类命运共同体的坚定决心和执着信念,为全球和平与发展贡献中国智慧和力量。

2025-08-09 06:52:08

2025-08-09 06:49:52

2025-08-09 06:47:36

2025-08-09 06:45:20

2025-08-09 06:43:05

2025-08-09 06:40:49

2025-08-09 06:38:34

2025-08-09 06:36:18

2025-08-09 06:34:02

2025-08-09 06:31:47

2025-08-08 06:12:41

2025-08-08 06:10:26

2025-08-08 06:08:10

2025-08-08 06:05:54

2025-08-08 06:03:39

2025-08-08 06:01:23

2025-08-08 05:59:07

2025-08-08 05:56:51

2025-08-08 05:54:36

2025-08-08 05:52:20