中国上古神仙体系你了解多少?

2025-11-08 04:01:22

大公社的真相:为什么人人平等却无法致富?

发文|红姐

编辑|红姐自媒体

大公社制度的初衷,乍一看,确实充满了理想主义色彩。它提倡通过集体化管理解决资源配置不均、推动农业生产力发展,目的明确,就是要让所有人平等共享社会财富。这本来是一个美好的目标,仿佛是要让每个人都在大集体的怀抱中感受到温暖与公正。大家的利益紧紧相连,甚至连农民生产的粮食、工具,都可以在集体中进行统一分配,理论上,每个人都能在集体利益中找到自己的位置。

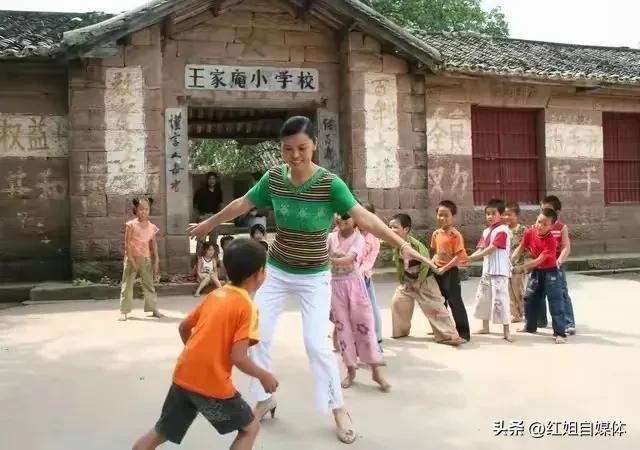

然而,理想与现实之间的鸿沟,却在大公社制度的推进中逐渐暴露出来。当这套理想化的制度投入实际操作时,困难接踵而至。大公社推行过程中,地方的文化背景、农民的工作习惯、技术水平和管理能力都没有得到充分的考量。比如,很多农村地区的农民文化水平不高,思想单一,长期依赖传统的农业生产方式,而大公社的改革过于急功近利,却忽视了这些地方的特殊性。政府一声令下,要把土地、生产资料统统集体化,虽然从宏观上看是为了更有效地调配资源,但在执行过程中,却导致了农民在心理上的不适应,甚至出现了抗拒和消极情绪。

最为严重的问题是,在这场集体化改革中,个体的差异与需求被完全忽视。农民原本可以根据自己土地的特点来选择合适的作物,但大公社制度将农业生产高度集中和统一,不同地方的农民被强制性地种植某些特定作物。比如,一些地方适合种植水稻,却被要求改种小麦,结果不仅没有提高生产效益,反而浪费了大量资源。更糟糕的是,这种硬性规定还打破了过去农民间相互协作的关系,变得互不信任,甚至发生了竞争和争斗。原本和谐的邻里关系,被制度设计的机械化和统一化所割裂。

此外,大公社制度的管理松散、执行力差、透明度低也是其失败的重要原因。虽然理论上应该公平分配,但实际上,公社内的领导层把控了过多的资源,普通农民对政策执行的透明度和公平性产生了怀疑。在这种情况下,勤奋的农民因为没有得到足够的奖励,而懒散的农民却因任务勉强完成而获得同样的回报。这样的现象,不仅抹杀了个体努力的意义,还削弱了集体的凝聚力,导致了整体经济效益的低下。

大公社制度的失败,不仅仅是政策执行的失误,更是对人性的忽视。当制度没有考虑到个体差异,过分强调集体利益时,必然导致个体尊严的丧失。这一切的结果就是:人们开始不再积极参与,社会的活力与创新精神也渐渐消失,取而代之的是一片死气沉沉的景象。

在追求平等的过程中,虽然大多数人都希望通过这种方式让社会更加公平,但过度强调平等,反而有时会让个体的尊严和创新精神受到压制。这种现象在现代社会的多个领域都能看到,尤其是在教育和职场中。例如,教育中的“均衡发展”政策,虽然强调了资源的共享和公平,但却没有充分考虑到每个学生的独特需求与个性。孩子们的学习进度和兴趣差异在制度中往往被忽视,所有的学生都被要求按照相同的标准进行学习。优秀的学生没有得到足够的空间去深入发展,反而被要求与其他人保持同样的步伐。这样一来,优秀者的潜力被压制,而那些成绩平平的学生则缺乏了进步的动力,因为大家最终都得到了相似的待遇。这种看似公平的安排,实则让个体的差异性和创造力受到忽视。

同样的情况也出现在职场中。在许多企业中,追求团队合作与集体利益的理念,往往将个体的贡献与价值模糊化,甚至有时候表现得更加明显。优秀的员工如果在团队中表现过于突出,反而可能被视为“过于高调”,遭遇不必要的压力。这与大公社制度下的情况有些相似,过分的集体主义和统一安排,压抑了个体的创新意识和动力。每个人都在同一个框架下进行工作,忽视了各自不同的特点和需求。实际上,个体的创新往往源于对不同事物的独立思考和自由探索,而这种自由正是在平等过度强调的环境中逐渐丧失的。

这不仅仅是个体的悲剧,更是社会整体进步的隐患。如果每个人都没有了发挥个人特长的机会,那么整个社会的创新和活力也会逐渐消失。因此,如何在追求平等的同时,尊重和激发个体的创造力,成为了我们必须面对的挑战。社会应该更加注重个体的差异性,在平等的基础上为每个人提供更多的选择与机会,而不是将所有人塞进同一个模子里。唯有如此,才能避免制度的极端化,让每个人都能在追求平等的过程中,不丧失自我,真正实现个人价值和社会进步的双赢。

大公社制度在实施过程中,很多初衷未能实现,反而催生了一个怪现象——“伪报产量”和“掺假”。这些问题,表面上看似是一些小小的违规行为,但其背后却是整个制度设计的漏洞和执行的失败。在集体化管理的框架下,生产任务的分配非常僵化,许多农民在面临过于严格的任务压力时,选择虚报产量以完成指标。即使他们明知道这些虚假的数字会带来后续更大的麻烦,但为了避免惩罚或获得分配,很多人还是选择了应付了事。

这种做法并非偶然,而是制度性压力下的产物。任务分配的不公,加上管理上的松散,使得一些工作积极性不高的成员逐渐对集体失去了信任。生产队成员的士气低落,导致了工作效率的极度低下。为了应对上级的压力,大家都开始“擦边球”,弄虚作假。最典型的就是“掺假”现象,农民为了多拿一些粮食,往往把收成中的坏粮掺进好粮里报上去,甚至连账本上的数字都能随便做做文章。这样做不仅严重扭曲了经济效益,也直接影响了社会资源的合理配置。

然而,这种行为带来的不仅仅是经济效益的损失,更是一种深层次的信任危机。虚报产量和掺假不仅让集体的资源被浪费,更让人们在社会关系中变得越来越冷漠和怀疑。长期以来,社会信任的崩塌直接影响了人们对集体主义的认同,也给国家的经济管理带来了巨大挑战。因为这些虚假的数据,往往导致政府无法真实地评估农业生产状况,资源的分配也无法精确到位。最终,整个社会的经济结构和发展都陷入了一个恶性循环中,既无法有效提高生产力,又在不断消耗着社会的信任和团结。

从这些问题的根源来看,过度集体化的管理模式不仅未能有效促进生产力的发展,反而导致了效率的低下与资源的浪费。通过这些“伪报掺假”的现象,社会的基本经济结构也遭遇了极大的扭曲。这使得我们不得不反思,集体主义过度追求“均衡”而忽视个体差异所带来的后果,是否也在其他领域产生了类似的负面效应。

回顾大公社制度的失败,我们不难发现,过于强调集体主义,忽视了个体差异和创新的重要性,最终导致了制度的崩溃和社会的混乱。大公社的初衷是希望通过集体化实现资源的公平分配和社会的共同富裕,但现实中的问题却远超预期。集体化的方式压制了个体的创造力,任务分配的不公让许多人失去了发展的动力。那些有潜力、敢于创新的人被统一的制度框架束缚,最终未能发挥出自己的优势。个体差异在这种集体化的大背景下被抹杀,最终造成了整个社会的低效与停滞。

历史给了我们深刻的教训,集体主义并非万能的解决方案。当前社会,尤其是在现代化的进程中,如何找到集体利益与个体尊严之间的平衡,成了一个亟待解决的问题。追求社会公平是值得提倡的,但如果在这个过程中忽视了个体的创造力和自由,就可能让一些有创新意识的人被压制,甚至让社会的整体活力丧失。尊重每个人的独特性,激发个体的创新精神,才是推动社会进步的关键。

在现代社会,平等并不意味着所有人都要一样,而是要根据每个人的特点和能力给予不同的机会。通过平衡集体和个体的关系,社会可以避免重蹈大公社制度的覆辙。我们需要创造一个环境,让每个人都能发挥特长,贡献自己的力量。而这种平衡,正是社会可持续发展的动力源泉!

2025-11-08 04:01:22

2025-11-08 03:59:06

2025-11-08 03:56:50

2025-11-08 03:54:34

2025-11-08 03:52:20

2025-11-08 03:50:03

2025-11-08 03:47:47

2025-11-08 03:45:31

2025-11-08 03:43:15

2025-11-08 03:40:59

2025-11-08 03:38:43

2025-11-08 03:36:28

2025-11-08 03:34:12

2025-11-07 12:47:59

2025-11-07 12:45:43

2025-11-07 12:43:27

2025-11-07 12:41:12

2025-11-07 12:38:56

2025-11-07 12:36:40

2025-11-07 12:34:24