徐福怎么成了日本的国父?浅析徐福东渡日本的真伪及过程

2025-08-22 02:53:03

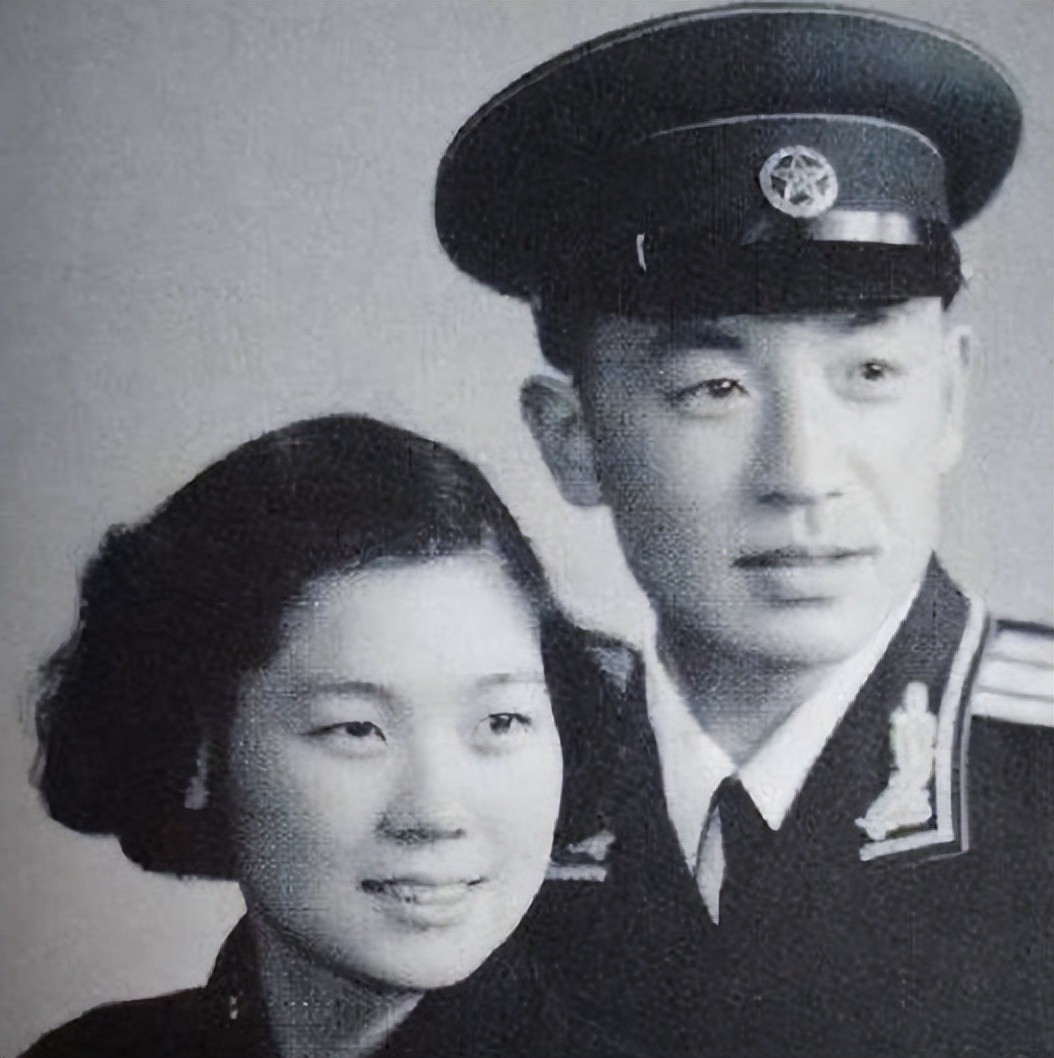

1955年,迟浩田自报大尉却迟迟没有通过,他最终被授予什么军衔?

1955年,新中国首次对军队将士进行军衔授予。在这个历史性的时刻,一位年轻的政治处主任引起了组织的特别关注。他就是后来成为新中国第八任国防部长的迟浩田。当时,组织询问每位将军对军衔的意见时,迟浩田仅仅自报了一个大尉军衔。这个决定让组织颇感意外,因为以他在解放战争和抗美援朝战争中的卓越表现,完全可以获得更高的军衔。为何迟浩田会做出如此谦逊的选择?组织为什么迟迟没有批准他的请求?在这个重要的历史时刻,他最终又被授予了什么军衔?这背后又有着怎样的故事?

一、战火中成长的军事指挥员

1944年的山东,战火纷飞。15岁的迟浩田在目睹了日伪军的暴行后,毅然决定加入当地的游击队。他的第一个任务是担任通信员,负责传递情报和联络任务。在一次执行任务时,他遇到了日军的突然检查。关键时刻,年轻的迟浩田将情报藏在一捆柴火中,装作砍柴的农家少年,成功蒙混过关。

1945年春,迟浩田参加了著名的孟良崮战役。在这场战役中,他所在的部队担任阻击任务。一天深夜,迟浩田带领侦察小组发现国民党军队正在秘密调动。他冒着生命危险,在敌人的阵地边爬行了两个多小时,详细记录了敌军的部署情况,为指挥部提供了重要情报。

1947年,在济南战役期间,迟浩田遭遇了人生中最危险的时刻。当时他带领一个排的兵力在济南城东设伏。突然,一发敌军炮弹在他身边爆炸,弹片击中了他的左眼。尽管伤势严重,他仍坚持指挥战斗,直到完成任务才同意后撤治疗。

1948年的淮海战役中,迟浩田担任连指导员。在一次攻坚战中,他带领突击队攻占了一处制高点。就在胜利在望之际,又一发炮弹在他右侧炸响,一块弹片击中了他的右腿。战士们要将他抬下去,他却坚持说:"我还能指挥,胜利就在眼前!"最终,在他的指挥下,部队成功占领了这个重要阵地。

1949年初,迟浩田调任团政治处干事。在这个岗位上,他开展了大量基层工作。他经常深入连队,了解士兵生活,解决实际问题。有一次,他发现一个连队的战士们因为连续作战,鞋子都破烂不堪。他立即组织后勤人员连夜赶制草鞋,确保战士们第二天能继续作战。

这段时期,他养成了一个习惯:每到一个新地方,都要详细了解当地地形。他经常带着地图,徒步勘察地形,在笔记本上记录每一处可能影响作战的地理特征。这些细致的工作为后来的战斗指挥打下了坚实基础。战争年代的历练,让迟浩田逐渐成长为一名经验丰富的军事指挥员。他对战场形势的准确判断,对战术运用的灵活把握,以及在危急关头的临机决断能力,都在这个过程中得到了充分的锻炼和提升。

二、上海战役中的智慧与勇气

1949年5月,上海战役打响。迟浩田所在的济南第一团随第三野战军主力向上海推进。在进入市区的过程中,该团遭遇了一系列激烈巷战。迟浩田带领突击队,采用"跳蛙式"推进战术,逐个清剿国民党的据点,很快就突破了外围防线。

在解放外滩的战斗中,迟浩田发现敌军在高楼中设立了多处狙击点。传统的正面突击必将造成重大伤亡。他提出了一个大胆的战术:利用下水道系统进行穿插。经过详细勘察,他带领一个小分队通过下水道网络,成功绕到敌人后方,打掉了几处关键火力点,为主力部队攻入外滩创造了有利条件。

向苏州河推进时,部队遇到了一个棘手的问题。敌军在北岸的青年军第204师构筑了严密的防御工事,还架设了大量机枪。正面强攻将付出巨大代价。就在这时,迟浩田在一栋民房中发现了一部可以打通对岸的电话。

这个发现让迟浩田想到了一个主意。他先是让通信员摸清了对岸指挥部的电话号码,然后开始了一系列电话攻势。他不是简单地劝降,而是采用了特殊的策略:先报告上海其他地区的战况,然后告知汤恩伯部已经撤退的消息,最后才提出投降建议。虽然第一次通话未能成功,但他并未放弃。

当天夜里,迟浩田决定采取更为主动的行动。他选择了一个特殊的时间点——午夜换岗时刻。带着两名战士,他们悄悄渡过苏州河。上岸后,他们抓获了一名正在巡逻的敌军士兵。通过这名士兵,他们得知敌军指挥部就在附近的一栋大楼内。

迟浩田制定了一个冒险的计划。他让两名战士分别守住大楼的前后门,自己则押着那名俘虏直接闯入指挥部。当时屋内有数十名敌军官兵,但迟浩田沉着应对。他先是控制了敌军副师长,然后利用山东老乡的乡情展开说服工作。

最关键的时刻,迟浩田说了一句话:"你们看看外面,整个上海都已经在我们手中了,现在只剩下这一片区域。继续抵抗,只会造成更多的伤亡。"这番话,配合着远处不断传来的炮声,起到了决定性的作用。

经过近两个小时的谈判,敌军副师长最终同意投降。在他的带动下,驻守在苏州河北岸的国民党军队陆续放下武器。这次行动不仅避免了大规模伤亡,还为解放军节省了大量时间和弹药。整个过程中,迟浩田展现出了一个指挥员应有的智慧和勇气,也体现了解放军以最小代价取得胜利的作战思想。

三、成长蜕变中的关键抉择

1950年代初期,随着军队现代化建设的全面展开,迟浩田在部队现代化建设方面做出了一系列创新性的工作。1952年,他提出了"三个结合"的训练方法:将理论学习与实战训练相结合,将传统作战经验与现代军事技术相结合,将单兵训练与协同作战相结合。

在他的带领下,部队率先开展了全天候作战训练。一次夜间演习中,他组织部队在没有灯光的情况下完成了装备转运任务。为了确保训练效果,他要求每名战士都必须熟记周围地形的细节特征。这种训练方法很快在全军推广,成为提高部队夜战能力的重要手段。

1953年,迟浩田注意到部队在使用新式武器装备时存在不少问题。他组织技术骨干编写了一套详细的装备使用手册,将复杂的技术要领转化为通俗易懂的操作步骤。这套手册不仅包含了基本操作流程,还总结了常见故障的处理方法,大大提高了部队对新装备的适应能力。

为了推动军事训练改革,迟浩田在1954年初提出了"实战化训练"的概念。他在训练场上设置了多种战场环境,包括模拟敌军火力点、障碍物和各类地形特征。训练中,他要求部队在复杂地形下进行机动,在强大火力覆盖下展开突击,让官兵们真实体验战场环境。

同年夏天,迟浩田开展了一项创新性的训练实验。他组织部队进行了为期一周的野外生存训练,要求参训人员在没有补给的情况下完成规定任务。这次训练不仅检验了官兵的体能和意志,也培养了部队的野外生存能力。训练结束后,他根据实践经验,编写了《野外生存手册》,为部队培训提供了重要参考。

在军事理论研究方面,迟浩田特别重视实践经验的总结。他经常深入基层连队,收集训练中遇到的问题和困难。1954年底,他组织编写了《基层部队训练难点解析》,系统地总结了部队在训练中遇到的各类问题及解决方案。这本手册成为当时基层部队的重要参考资料。

1955年初,迟浩田开始关注信息化建设对军队发展的影响。他组织专门力量研究电子设备在军事领域的应用,并在部队中开展了多项技术试验。其中,由他主持的通信系统改进项目,显著提高了部队的指挥效率。

在这一时期,迟浩田还特别注重培养年轻军官。他建立了"老带新"的培训机制,要求有经验的军官定期与年轻军官交流经验。每月月末,他都会组织一次军事科技讲座,邀请专家介绍最新的军事技术发展动态。这种培训方式为部队培养了大批技术骨干。

四、军衔评定中的一段往事

1955年9月,军队即将进行首次军衔评定工作。在此之前,组织部门向各单位发放了军衔自报表。当时担任政治处主任的迟浩田,面对这份表格时做出了一个出人意料的决定:他在表格上填写了"大尉"军衔。

这一决定在军区引起了不小的震动。按照当时的评定标准,以迟浩田的资历和贡献,完全可以获得更高的军衔。他参加过解放战争的多次重大战役,在上海战役中表现突出,此后又在部队建设中做出了重要贡献。

组织部门随即派人找迟浩田谈话。谈话过程中,工作人员列举了他的多项功绩:1947年济南战役中负伤仍坚持指挥,1948年淮海战役中出色完成突击任务,1949年上海战役中智取敌军据点。但迟浩田坚持自己的选择,他提到自己年龄尚轻,资历尚浅。

这次谈话的结果被报告给了上级机关。上级认为需要进一步了解情况,于是又派出专门调查组。调查组在部队中走访时,发现了更多关于迟浩田的事迹。1952年,他主持制定的训练改革方案在全军推广。1953年,他编写的装备使用手册成为部队标准教材。1954年,他开创的实战化训练模式获得广泛认可。

在调查过程中,一件往事引起了调查组的注意。1951年,部队进行军事考核时,迟浩田主动要求参加基层连长的考试。当时很多人不理解,认为以他的职务没有必要参加这样的考核。但他坚持完成了全部科目,还取得了优异成绩。这件事在部队中广为流传。

调查组还发现,迟浩田一直保持着深入基层的作风。每次部队训练,他都要亲自到场指导。遇到新装备列装,他总是第一个学习掌握。1954年底,部队进行夜间演习,他在寒冷的野外和战士们一起度过了整整七天。

基于调查结果,组织认为迟浩田自报大尉军衔明显偏低。这不仅不符合他的实际贡献,也不利于军队建设。经过认真研究,组织决定授予他上校军衔。这个决定得到了更高层的批准。

1955年9月27日,在军衔授予大会上,迟浩田接受了上校军衔的授予。会后,有人问他为什么当初要自报大尉军衔。他说了一句话:"革命军人以服务人民为宗旨,军衔高低无所谓,重要的是要做好本职工作。"这句话后来被很多人传诵。

这次军衔评定的经历,成为迟浩田军旅生涯中的一个重要转折点。它不仅反映出他的个人品格,也展现了新中国军队的优良传统。在此后的日子里,迟浩田继续以实际行动践行着自己的理念,为部队建设做出了更大的贡献。

五、军事现代化建设的探索者

1956年初,迟浩田被任命为军事训练部副部长。上任伊始,他就着手制定了一份详细的军事现代化建设规划。这份规划包含了装备更新、训练改革和人才培养三个主要方面。

在装备更新方面,迟浩田提出了"分步实施、重点突破"的策略。1956年3月,他组织专家组对部队现有装备进行了全面评估,建立了详细的更新档案。根据这份档案,他制定了为期五年的装备更新计划,优先更换作战效能最薄弱的装备。

1957年夏天,迟浩田率领考察团访问了多个军事工业基地。在考察过程中,他特别关注了通信设备的研发工作。在一次技术座谈会上,他提出了改进军用电台的具体建议,这些建议后来被工厂采纳,研制出了性能更优的新型电台。

训练改革方面,迟浩田在1958年初推行了"三个转变":由单一训练向综合训练转变,由固定模式向灵活机动转变,由传统方法向科技创新转变。他在某部试点推行这一改革时,亲自带队进行了为期一个月的实地考察。

1958年5月,迟浩田组织了一次跨区域联合演习。这次演习首次采用了电子对抗设备,模拟了复杂电磁环境下的作战场景。演习结束后,他主持编写了《现代战争条件下部队训练指南》,为全军训练改革提供了重要参考。

在人才培养方面,迟浩田格外重视技术军官的培养。1959年,他提出建立军事技术人才库的构想。这个人才库不仅包括现役军人,还吸纳了大量技术专家。在他的推动下,军队开始与多所高校建立合作关系,为部队输送专业技术人才。

1960年初,迟浩田发起了"科技强军"教育活动。他要求各级部队建立技术学习小组,定期开展业务培训。在一次装甲部队视察中,他发现某型坦克存在操作难度大的问题,立即组织技术人员进行改进,最终优化了操作系统。

同年秋天,迟浩田主持制定了《军事科技人才培养十年规划》。这份规划详细列出了各个专业领域需要培养的人才数量和质量要求。为了确保规划落实,他建立了季度评估制度,定期检查培养进度和效果。

1961年,迟浩田提出了"科研、训练、战备三位一体"的建设理念。他强调科研要服务于实战需求,训练要体现科技进步,战备要融入科研成果。这一理念得到了上级的高度认可,并在全军推广。

在推进军事现代化的过程中,迟浩田始终坚持实事求是的态度。每项改革措施出台前,他都要求进行充分的调研和论证。当某些改革措施在实施过程中遇到困难时,他会及时调整方案,确保改革工作稳步推进。

2025-08-22 02:53:03

2025-08-22 02:50:47

2025-08-22 02:48:31

2025-08-22 02:46:16

2025-08-22 02:44:00

2025-08-22 02:41:44

2025-08-22 02:39:29

2025-08-22 01:22:00

2025-08-22 01:19:44

2025-08-22 01:17:28

2025-08-22 01:15:13

2025-08-22 01:12:58

2025-08-22 01:10:42

2025-08-22 01:08:26

2025-08-22 01:06:10

2025-08-22 01:03:54

2025-08-22 01:01:38

2025-08-22 00:59:22

2025-08-22 00:57:06

2025-08-22 00:54:49